|

Histoire Naturelle > Le furet dans l'Histoire > Histoire de l'Art > Documentation > Liens > La page d'Ulysse > A propos |

| D'où vient-il ? |

.> Avant l'Histoire > Origine et domestication |

| Le furet dans l'Antiquité |

.> Le furet en Orient ? > Le furet chez les Grecs > Le furet dans le monde romain |

| Le furet au Moyen-Age |

>. Dissémination > Archéologie médiévale > En littérature > Chasse médiévale > Arts médiévaux |

| Le furet des Temps Modernes |

.> Autour du monde > Vicissitude des chasses > Vogue littéraire > Chat et furet > Traités zoologiques |

| Le furet Contemporain |

.> Chasse > Folklore > Fourrure > Câblage > Recherche > Communication > Animal de compagnie |

.

LE FURET AU MOYEN-AGE

Des images du Moyen-age, on retient souvent la chasse, l'autre activité noble avec la guerre. Reflet des préoccupations et des goûts du temps, on voit apparaître de nombreux traités de chasse apportant renseignements écrits... et les premières images attestées de furets.

FURET CELTIQUE ? : Le

problème m'a été transmis par le président de l'A.D.F.

J'entends bien par là les régions de langue et culture celtique

au Haut Moyen-age (autour des îles britanniques), et non des

régions qui l'étaient dans la période Antique (centrées sur

le continent). Il s'agit d'un texte irlandais qui pose problème,

l'introduction du furet dans les Iles étant traditionnellement daté de la Conquête Normande et consécutive à l'introduction

du lapin (soit au XI° ou XII° siècles) ; hors le document en

question est bien antérieur. L'extrait provient du Tain bo Cualnge

("La razzia des vaches de Cooley"), qui est le texte le

plus long et le plus célèbre du Cycle de l'Ulster, ou cycle de

la branche Rouge. C'est un cycle épique que l'on a comparé à l'Iliade, et un des plus renommés de l'ancienne littérature

irlandaise. L'histoire raconte les aventures du héros de

l'Ulster Cuchulainn avec les autres personnages du récit (le roi

d'Ulster Conchobar, le guerrier Connall Cernach, le roi exilé Fergus, l'obstinée reine du Connaught

Medb). Un récit épique

très homérique, donc, où les dieux interviennent souvent.

L'intérêt historique majeur du cycle, par rapport à d'autres

textes similaires, c'est justement son caractère archaïque : il

présente la société celtique dans son état le plus ancien

possible, telle qu'elle devait être dans l'Antiquité (cf. objets

cités et présences archéologique). Elle est racontée -avec

des variantes- dans plusieurs manuscrits du XI° au XII°

siècle, dont le Livre de Leinster (repris ici) qui

aurait été transcrit autour du XII° Siècle (son transcripteur

de l'époque étant Aed mac Crimthainn) ; il est aujourd'hui

conservé au Trinity College à Dublin. il y a un autre manuscrit

de cette épopée plus ancien mais moins complet avec le Lebor

na hUidre (scribe principal Mael Muire mort en 1106),

conservé à la Royal? Irish Academy de Dublin. Dans le cas

-très spécifique- des textes anciens irlandais, il faut savoir

que le passage de l'oralité (scéla) à l'écrit s'est

effectué en même temps que la christianisation, ce qui a eu

comme double incidence de coucher par écrit les anciens récits

nationaux, et que sous un vernis chrétien la culture de

l'ancienne religion transparaît rapidement. L'étude de ces

textes n'est pas chose aisée : outre cette transcription, le

vieil-irlandais utilisé dans les manuscrits jusqu'au XI°

Siècle étant une langue compliquée et mal connue ; en plus les

moines irlandais classaient les récits non par cycles, mais par

genres (amours, chasses, sièges, meurtres, etc.). Le traducteur

est le pape actuel de la civilisation celtique en France (avec le

Centre d'Études Celtiques de l'Université de Rennes 2) :

Christian Guyonvar'ch, l'auteur de La civilisation celtique

(1990), La société celtique (1991), et Les druides

(1986). A l'instar de l'intérêt populaire pour les cultures

celtiques en France, la publication de la traduction de La razzia

des vaches de Cooley est récente. Cet extrait vient de celle

éditée par Gallimard (collection l'Aube de l'Humanité) en

1994, p. 105 ; je remercie ici F. Sévilla qui m'a fait gagner un

temps précieux en me communiquant la référence précise. Le

passage est au début du livre, ch. 8 " Les premières

hostilités ", § 5 " La mort du furet et de l'oiseau

apprivoisé ", il est dit :

FURET CELTIQUE ? : Le

problème m'a été transmis par le président de l'A.D.F.

J'entends bien par là les régions de langue et culture celtique

au Haut Moyen-age (autour des îles britanniques), et non des

régions qui l'étaient dans la période Antique (centrées sur

le continent). Il s'agit d'un texte irlandais qui pose problème,

l'introduction du furet dans les Iles étant traditionnellement daté de la Conquête Normande et consécutive à l'introduction

du lapin (soit au XI° ou XII° siècles) ; hors le document en

question est bien antérieur. L'extrait provient du Tain bo Cualnge

("La razzia des vaches de Cooley"), qui est le texte le

plus long et le plus célèbre du Cycle de l'Ulster, ou cycle de

la branche Rouge. C'est un cycle épique que l'on a comparé à l'Iliade, et un des plus renommés de l'ancienne littérature

irlandaise. L'histoire raconte les aventures du héros de

l'Ulster Cuchulainn avec les autres personnages du récit (le roi

d'Ulster Conchobar, le guerrier Connall Cernach, le roi exilé Fergus, l'obstinée reine du Connaught

Medb). Un récit épique

très homérique, donc, où les dieux interviennent souvent.

L'intérêt historique majeur du cycle, par rapport à d'autres

textes similaires, c'est justement son caractère archaïque : il

présente la société celtique dans son état le plus ancien

possible, telle qu'elle devait être dans l'Antiquité (cf. objets

cités et présences archéologique). Elle est racontée -avec

des variantes- dans plusieurs manuscrits du XI° au XII°

siècle, dont le Livre de Leinster (repris ici) qui

aurait été transcrit autour du XII° Siècle (son transcripteur

de l'époque étant Aed mac Crimthainn) ; il est aujourd'hui

conservé au Trinity College à Dublin. il y a un autre manuscrit

de cette épopée plus ancien mais moins complet avec le Lebor

na hUidre (scribe principal Mael Muire mort en 1106),

conservé à la Royal? Irish Academy de Dublin. Dans le cas

-très spécifique- des textes anciens irlandais, il faut savoir

que le passage de l'oralité (scéla) à l'écrit s'est

effectué en même temps que la christianisation, ce qui a eu

comme double incidence de coucher par écrit les anciens récits

nationaux, et que sous un vernis chrétien la culture de

l'ancienne religion transparaît rapidement. L'étude de ces

textes n'est pas chose aisée : outre cette transcription, le

vieil-irlandais utilisé dans les manuscrits jusqu'au XI°

Siècle étant une langue compliquée et mal connue ; en plus les

moines irlandais classaient les récits non par cycles, mais par

genres (amours, chasses, sièges, meurtres, etc.). Le traducteur

est le pape actuel de la civilisation celtique en France (avec le

Centre d'Études Celtiques de l'Université de Rennes 2) :

Christian Guyonvar'ch, l'auteur de La civilisation celtique

(1990), La société celtique (1991), et Les druides

(1986). A l'instar de l'intérêt populaire pour les cultures

celtiques en France, la publication de la traduction de La razzia

des vaches de Cooley est récente. Cet extrait vient de celle

éditée par Gallimard (collection l'Aube de l'Humanité) en

1994, p. 105 ; je remercie ici F. Sévilla qui m'a fait gagner un

temps précieux en me communiquant la référence précise. Le

passage est au début du livre, ch. 8 " Les premières

hostilités ", § 5 " La mort du furet et de l'oiseau

apprivoisé ", il est dit :

TAIN BO CUALNGE, 8, 5 |

|

|

" Medb traversa alors le gué, vers l'est, et il [Cuchulainn] lança à nouveau une pierre de sa fronde contre elle, si bien qu'il tua le furet apprivoisé qui était sur son épaule à l'est du gué. Désormais Méde in Togmaill et Méde ind Eoin sont les noms de ces deux endroits, et Ath Srethe ["Gué de la Fronde"] est le gué où Cuchulainn lança une pierre de sa fronde. " |

" And sain bagais Cu Chulaind port i faicfed Meidb dobérad chloich furri nibad chian o letchchind. Fir do-som. Port indas facca Meidb, focheird chloich assa thabaill furri coros ort in petta n-eoin bui fora gualaind fri ath aniar. Luid Medb dar ath sair dobretha cloich assa thabaill furri beus goro ort in petta togmallain bai fora gualaind fri ath anair. Conid Méide in Togmail Méde ind Eoin a n-anmand na n-inad sin beus, conid Ath Srethe comainm ind atha dara sredestar Cu Chulaind in cloich assa thabaill. " |

Triste histoire que les animaux victimes de la guerre des hommes... Dans la réalité, une fronde de gurerre peut tuer un homme : elle étaient faites pour ça ! Il y a une anomalie à parler de " furet apprivoisé ", puisque c'est un pléonasme. Mais bon, si le récit remonter à des pratiques de l'Age du Fer, pourquoi pas un indice d'un processus domesticatoire en cours ? S'agit-il d'une simple ambiguïté sur le statut et la perception du furet, ou s'agit-il d'un autre animal ? Des mustélidés sauvages, seuls la martre et l'hermine sont aujourd'hui présents en Irlande (il y a des martres dans la province du Connaught) ; mais les aires de répartition, ça évolue. La martre est très proche de la fouine, qui s'apprivoise assez facilement. Vite, un dictionnaire français/vieil irlandais ! Dans sa traduction de la Tain bo Cualnge, Christian Guyonvar'ch parle donc du " furet " posé sur l'épaule de la reine. Dans une autre traduction, on parle d'un " écureuil ", mais le furet paraîtrait plus logique comme animal domestique, et la compétence de cet auteur passe pour meilleure que celle des autres que le responsable de l'ADF avait pu lire. " Eoin " c'est " oiseau " (même racine que le " evn " breton ?). En Viel-irlandais, furet se dirait donc " togmaill " (je n'ai pas le mot en gaélique actuel) ; on voit bien là la différence entre langues brittoniques (breton, cornique, gallois) et langues gaéliques (d'Irlande, d'Écosse, de Man), les deux branches des langues celtiques. Dans les premières on est plus proche de la forme latine (racine " fur ") comme le gallois " ffyred ". L'importation d'un mot d'une langue étrangère n'est pas chose innocente : en règle générale s'est souvent le signe qu'il n'existait pas de mot pour désigner la chose dans la langue indigène, et le mot a été importé avec la chose qu'il désigne... Donc le mot furet avec l'animal, comme une réalité nouvelle et étrangère, venant du monde romain. Si l'on est d'accord avec ce postulat, à quel date ? Il était vraiment nécessaire que je contacte l'auteur ; et j'ai eu la chance de trouver en le Pr. C. Guyonvarc'h une oreille attentive. Je reproduis ici les extraits essentiels de son courrier de réponse :

Lettre en date du : 02/09/2001 |

|

| "

[...] En breton et gallois moderne il n'y a aucun mot indigène pour désigner le

"furet". Le breton Fured et le gallois

Ffyred sont des emprunts manifestes au français

Furet et à l'anglais Ferret. Quand à

moi je n'ai jamais entendu que la forme brève Fur

ou le diminutif " Furig ". Le cas se

répète avec le gaélique d'Irlande Firéad

(même mot en Ecosse) qui est aussi un emprunt à l'anglais. [...] Le mot employé fait en effet problème : Togmall est, d'après le Grand Dictionnaire de l'Académie Royale d'Irlande, T/2, coll. 218, " some kind of small animal, squirrel, marten ", ce qui est moins que clair. L'étymologie du mot n'est pas claire non plus, si ce n'est qu'il est proche parent d'une forme simple diminutive Togan, " some small animal, sometimes kept as pet ; squirrel " (RIADict., T/2, coll. 216). Je retrouve ce mot en irlandais moderne Je n'ai trouvé Togan ou Togmall dans aucun dictionnaire de gaélique d'Ecosse. [...] |

|

donc emprunt à

l'anglais, en rapport avec la logique historique de diffusion médiéval

hypothèses logiques du côté des mustélidés

![]()

Grand Dictionnaire Universel du XIX° Siècle, vol. , p. 882 |

| Furet : s.m. (fu-ré _ du Bas-latin furo, furonis, que l'on trouve dans Isidore de Séville. Furectus se trouve employé par l'empereur Frédéric II, dans son traité De venatione. Delâtre dérive ce mot du latin fur, voleur, larron, proprement celui qui emporte ; de la grande famille bhar, porter, grec phêro, latin fero, qui a un si grand nombre de dérivé dans les langues indo-européennes. Le furet serait ainsi désigné comme un petit voleur. Ce qui appuierait cette étymologie, c'est que furo, voleur, se trouve dans le bas-latin de différentes lois barbares. Cependant quelques-uns voient plutôt dans ce nom quelque radical celtique, le bas-breton fur, habile, adroit, gaëlique fur, même sens, d'où le kymrique ffurred, furet, breton fured. |

qu'est-ce que ça fait là ? l'hypothèse signalée par P. Larousse

DU LATIN AU FRANCAIS : A

lire aujourd'hui, le français du Moyen-age nous paraît bien

exotique ! On entend par Vieux-français la langue française

médiévale, qui s'est différenciée du bas-latin local

(premiers textes au IX° s. sous les carolingiens), pour évoluer

avant être fixée dans le français moderne (fixation au XVI°,

codification officielle au XVII°). Quand on veut vraiment

affiner l'évolution linguistique, on distingue le

Moyen-français, de la fin du Moyen-age (XV° s.) au Français

classique, fixé par les grammairiens (Vaugelas) et l'Académie

Française au XVII° Siècle. Côté panorama des langues, je

connais un petit bouquin de poche pas cher et très sympa : L'aventure

des langues en Occident, d'Henriette Walter (1994).

DU LATIN AU FRANCAIS : A

lire aujourd'hui, le français du Moyen-age nous paraît bien

exotique ! On entend par Vieux-français la langue française

médiévale, qui s'est différenciée du bas-latin local

(premiers textes au IX° s. sous les carolingiens), pour évoluer

avant être fixée dans le français moderne (fixation au XVI°,

codification officielle au XVII°). Quand on veut vraiment

affiner l'évolution linguistique, on distingue le

Moyen-français, de la fin du Moyen-age (XV° s.) au Français

classique, fixé par les grammairiens (Vaugelas) et l'Académie

Française au XVII° Siècle. Côté panorama des langues, je

connais un petit bouquin de poche pas cher et très sympa : L'aventure

des langues en Occident, d'Henriette Walter (1994).

L'étymologie du mot FURET

| Latin Classique | FUR, FURIS (voleur) |

|||||

| Latin Populaire | FURARE (dérober) |

FURITTUS (petit voleur) |

FURO (furet) |

FURTUM (ruse secrète) |

||

| Bas-latin | FURICARE (fouiller) |

FURUNCULUS (tige de vigne>bosse) |

FURTIVUS (secret) |

|||

| Vieux-français | Vieil-italien FURGARE (fouiller) |

FERONCLE (furoncle) |

FUIRON (furet) |

|||

| Français Moderne |

Argot FOURGUER |

|

FURONCLE |

FURET |

FURTIF |

|

EN VIEUX FRANÇAIS : Il

existe un imposant dictionnaire encyclopédique du

vieux-français : le "Dictionnaire de l'Ancienne Langue

Française et de tous ses dialectes du IX ° au XV° Siècle

", établit par Frédéric Godefroy à Paris en 1885.

Heureusement il a été réédité par Kraus reprint, au Liechtenstein (!) en 1969. Pour "furet" on a :

EN VIEUX FRANÇAIS : Il

existe un imposant dictionnaire encyclopédique du

vieux-français : le "Dictionnaire de l'Ancienne Langue

Française et de tous ses dialectes du IX ° au XV° Siècle

", établit par Frédéric Godefroy à Paris en 1885.

Heureusement il a été réédité par Kraus reprint, au Liechtenstein (!) en 1969. Pour "furet" on a :

FUIRON, furon, firon, s. m. Au sens de furet : 10 citations ; au sens de voleur : 1 citation ; au sens de jeu : 2 citations ; au sens de membre viril (!) : 1 citation. Mais d'autres mots sont encore plus intéressants dans la mesure où ils ont disparus aujourd'hui. " fuireteor " : officier de vénerie (chasse) qui a soin des furets. " fuiretier " : idem. " fuironet " (ou furonnet) : le petit du furet ! " fuironneur " : gardien des furets (on dirait aujourd'hui le soigneur). On reviendra sur les textes intéressants ; voilà déjà quelques citations sans grand intérêt documentaire du XIII° au XV° siècles, toutes les trois renvoyant aux pratiques cynégétiques sur les lapins :

" Ce sont bons furons en garenne, Il n'y a riens qui ne leur eschappe. " Coquillart, Nouvels Droitz, 1° partie De presumptionibus, I, 103 |

Avant les progrès de la linguistique contemporaine, on a pu voir d'ailleurs des interprétation farfelues. En voilà une belle, rapportée au XIX° Siècle par le Comte Jaubert (Glossaire du centre de la France), qui vient de l'Ortus sanitatis :

" Le furon est dit de furnum, four, car ainsi comme ung four il entre dedans les tenebrositez et cavernes de la terre, et en expelle et dejecte les connins qui y sont muces et occultez. " |

Encore pire qu'Isidore de Séville !!! ...et sans l'excuse de l'époque. Comme on l'à vu plus haut, le mot " furet" ne vient pas de " furnum " (four) ! c'est une simple association d'idées.

![]()

LES INVASIONS ARABES :

Al Jahiz (~850) et son Kitab

al-Hayawan (Livre des Animaux), Ibn Al

Durahym Ibn Bakhtishu XI° Siècle Kitab (Livre des utilités des

animaux) , Kamal Al-din al-Damari (~1380)

Kitab (Grand Livre de la Vie des Animaux),

aristotéliciens à voir. et Ibn Mangli (XII° Siècle), Kitab (De la

Chasse) traduit et édité à paris en 1984. Attendez les prochaines mise à jour !

LES INVASIONS ARABES :

Al Jahiz (~850) et son Kitab

al-Hayawan (Livre des Animaux), Ibn Al

Durahym Ibn Bakhtishu XI° Siècle Kitab (Livre des utilités des

animaux) , Kamal Al-din al-Damari (~1380)

Kitab (Grand Livre de la Vie des Animaux),

aristotéliciens à voir. et Ibn Mangli (XII° Siècle), Kitab (De la

Chasse) traduit et édité à paris en 1984. Attendez les prochaines mise à jour !

SUR LES ROUTES DES CROISADES ? :

SUR LES ROUTES DES CROISADES ? :

![]()

FURETS

ET MONGOLS ???

FURETS

ET MONGOLS ???

Ho la belle chenille ! Avec cette histoire, non seulement nous n'avons pas une source de première main, mais en plus l'affaire n'est pas close... Le gros intérêt de l'affaire, c'est de voir pour un récit les déformations qui ont eu lieu ou non, du XIX° au XVIII° au XIII° Siècle sur trois langues !!! Avant d'arriver à ce texte sur une éventuelle utilisation du furet à la chasse dans l'Empire Mongol, il y a eu toute une chaîne documentaire pour remonter à ce texte ; plusieurs publications grand public actuelles reprenaient l'auteur américain Owen (1969) qui reprenait le texte de l'anglais Ranking (1826) que voilà... mais qui est une reprise du français Pétis de la Croix (1722) qui reprend l'auteur arabe Azzanhi (1340), qui rapporte des faits qui lui sont antérieurs d'un siècle !!! Vous voyez le problème, pour la fiabilité de ce texte ; les textes originaux des deux derniers auteurs n'ont pas encore étés accédés... A suivre. J'ai pu retrouver le texte de Ranking à la bibliothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle, cote 5173 Fond Ancien. Rien que titre complet vaut le détour, accrochez-vous : " Historicals researches on the wars and sports of the Mongols and Romans : in with elephants and wild beasts were employed or slain ; and the remarcable local agreement of history with the romains of such animals found in Europe and Siberia ". Fichtre !

Le texte à été publié à Londres en 1826 ; l'auteur John Ranking est une sorte d'aventurier scientifique qui a fait des recherches historiques pendants 20 ans en Russie et en Inde, et d'ailleurs plus connu comme découvreur de mammouths... o) Le livre d'où est extrait ce passage au furet parle aussi des Tatars, et de Tamerlan, en plus des mongols. La source utilisée par Ranking est donc le traité de Petis de la Croix " History of Genghis Khan " édition anglaise de 1722, vol. I, ch.8 " the labour of ten year ". Pour ce qui est du texte ci-bas, il vient de la partie sur Genghis Khan au chap.I, p. 31 "An imperial circle" et nous montre une scène de chasse médiévale en Asie Centrale :

RECHERCHES HISTORIQUES SUR LES GUERRES ET LES SPORTS DES MONGOLS [...], ch. I, p.33 |

HISTORICAL RESEARCHES ON WARS AND SPORTS OF THE MONGOLS [...], ch. I, p.33 |

|

" Maintenant, le cercle écoutait, et les bêtes se retrouvaient pressées, certaines couraient vers les montagnes, d'autres vers les vallées, d'autres encore vers la forêt et ses profondeurs ; et sur ce, sentants les chasseurs, ils fuyaient ailleurs. Ils se réfugiaient vers les trous et les terriers ; mais les pelles, pioches, et furets les en sortaient. Les bêtes commençaient maintenant à se mêler, certains devenaient furieuses, et les soldats peinaient beaucoup à les garder dans le cercle et les conduire vers depuis les montagnes et les précipices ; mais les animaux n'échappaient pas à leur vigilance. " |

" Now, the circle lessening, and the beasts finding themselves pressed, some ran to the mountains, some to the valleys, some to the forest and thickets ; whence, scenting the hunters, they fled eslwhere. They retreated to holes and burrows ; but spades, mattocks, and ferrets, brought them out. The beasts now began to mix, some became furious, and toiled the soldiers gretly to keep them in the circle, and drive them from mountains and precipices ; but not animal escaped their vigilance. " |

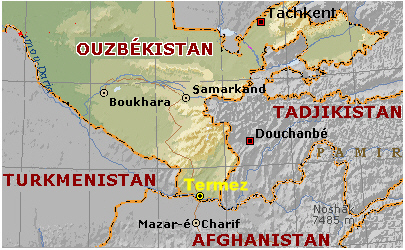

Pour savoir où on en est, on prendra d'abord garde aux translittérations pour les noms propres, de personnages et de lieux, entre anglais et français ; mais grosso modo on s'y retrouve, comme avec la ville de " Termed ", le Termez actuel. Géographiquement, où se passe la scène ? Au nord de l'Afghanistan, au bord du fleuve Amou Daria, sur ce qui est aujourd'hui la frontière sud de l'Ouzbékistan (cf. carte ci-bas). Et ça c'est passé quand, cette " drôle de chasse " ? Pendant l'hiver 1221. Il s'agissait de garder les soldats de l'armée mongole en action par une grande chasse, avant la descente prévue par Genghis Khan de la campagne en Afghanistan contre les armées musulmanes. Rien d'illogique à cela car la chasse est bien connue en Histoire pour avoir été l'une des principales activités de préparation physique et mentale à la guerre. Dans un peuple d'éleveur nomade comme les mongols (connus pour leurs talents en fauconnerie), la chasse était tenue en haute considération : le titre de " Maître de chasse de l'Empire " était porté par le fils aîné du Khan. Les historiens - habituellement pas spécialement concernés par la recherche historique sur le furet o) - ont surtout vu dans ce récit une grande description de la mobilité et de la communication dans l'armée mongole, et son fonctionnement en marche.

Alors

le voilà, le fameux cercle de chasse du

grand Khan ! Qu'est-ce qu'ils font,

les soldats ? Tout un réseau de communications sonores, visuelles, et écrites,

souple et efficace, met en marche de façon coordonnée des unités autour d'un

très vaste périmètre de chasse. Les guerriers l'encerclent puis se rabattent

vers l'intérieur du périmètre. Une gigantesque battue militaire :

voilà ce qu'est le Cercle de chasse de Genghis Khan... Le résultat semble

clair : ça nettoie ! o) Ce qui est ennuyeux et obscur, c'est quand à la liste

précise des bêtes pourchassées, puisque le récit et l'opération ne fait pas

spécialement dans le détail :

" great slaughter of various animals " et la battue

semble tout rabattre sans exception, l'exercice étant plus militaire que

cynégétique. Et certains animaux sont relâchés : sur quels critère ?

Gibiers/non-gibiers ?

Alors

le voilà, le fameux cercle de chasse du

grand Khan ! Qu'est-ce qu'ils font,

les soldats ? Tout un réseau de communications sonores, visuelles, et écrites,

souple et efficace, met en marche de façon coordonnée des unités autour d'un

très vaste périmètre de chasse. Les guerriers l'encerclent puis se rabattent

vers l'intérieur du périmètre. Une gigantesque battue militaire :

voilà ce qu'est le Cercle de chasse de Genghis Khan... Le résultat semble

clair : ça nettoie ! o) Ce qui est ennuyeux et obscur, c'est quand à la liste

précise des bêtes pourchassées, puisque le récit et l'opération ne fait pas

spécialement dans le détail :

" great slaughter of various animals " et la battue

semble tout rabattre sans exception, l'exercice étant plus militaire que

cynégétique. Et certains animaux sont relâchés : sur quels critère ?

Gibiers/non-gibiers ?

Et donc là-dedans pour le " furet ", il serait dans son travail habituel de chasse, chargé d'expulser les bêtes réfugiées dans les trous. Rien que de classique dans le schéma si ce n'est l'emploi concomitant d'outils de terrassement. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on est loin de la finesse et de la discrétion habituelle du furetage ! o) Le problème de ce texte, c'est qu'il s'agit d'un texte isolé. Il ne semble pas exister tout un ensemble de textes qui assurerait l'emploi du furet dans cette région du monde à cette époque ; d'autant plus que nous sommes loin des aires habituellement connues de présence du furet. Et avec tous les problèmes de traductions sur plusieurs siècles dont nous avons parlé au début, je serais personnellement très prudent... A ce moment là, qu'est-ce q ça pourrait être d'autre ? Un outil de terrassement ? Un putois apprivoisé, sachant que l'on n'est pas dans l'aire de répartition du Putois d'Europe mais dans celle du Putois des Steppes ? Il faudrait absolument accéder aux versions plus anciennes de cette super-battue. Pour l'anecdote, la confection de la carte a été une sacrée prise de tête, de tonnes de copier-coller sur le fond de carte ! Comme souvent, il arrive que l'Histoire fasse un clin d'œil à l'actualité, et la recherche et le plan de ce chapitre ont été rédigés en pleine libération de l'Afghanistan, à la fin 2001...

Et nous revoilà

deux ans après (le temps passe vite o) et par chance j'ai pu remettre la main

sur le texte de Pétis de la Croix : on gagne plus d'un siècle et une

traduction intermédiaire !

Et donc là-dedans

UN

FURET ROYAL ? : Enfin des traces

archéologiques recensées du furet ! Peut-être à cause de

l'état de la documentation archéologique, peut-être à cause

de la connaissance de l'animal, en tout cas plusieurs

découvertes d'ossements de furets ont été découverts en

Europe par l'archéologie médiévale, où pourtant la recherche

est plus tardive qu'en archéologie antique. Attention, le furet

fait quand même parti des animaux rares dans les données archézoologiques. Dans le corpus de données

archézoologiques et historiques Hommes et animaux en Europe,

publié par le CNRS en 1993, j'ai retrouvé 2 sites archéologiques

"furet" (et une synthèse). Pour donner une idée, sur

les 844 sites et 633 espèces recensés dans le corpus, on trouve

38 références pour le genre Mustela dont 10 pour le

"putois" . Toutes sont des fouilles assez récentes

(années 70 et 80). Nos trois sources où l'on a identifié le

furet ? Je n'ai pas encore pu lire directement la troisième...

UN

FURET ROYAL ? : Enfin des traces

archéologiques recensées du furet ! Peut-être à cause de

l'état de la documentation archéologique, peut-être à cause

de la connaissance de l'animal, en tout cas plusieurs

découvertes d'ossements de furets ont été découverts en

Europe par l'archéologie médiévale, où pourtant la recherche

est plus tardive qu'en archéologie antique. Attention, le furet

fait quand même parti des animaux rares dans les données archézoologiques. Dans le corpus de données

archézoologiques et historiques Hommes et animaux en Europe,

publié par le CNRS en 1993, j'ai retrouvé 2 sites archéologiques

"furet" (et une synthèse). Pour donner une idée, sur

les 844 sites et 633 espèces recensés dans le corpus, on trouve

38 références pour le genre Mustela dont 10 pour le

"putois" . Toutes sont des fouilles assez récentes

(années 70 et 80). Nos trois sources où l'on a identifié le

furet ? Je n'ai pas encore pu lire directement la troisième...

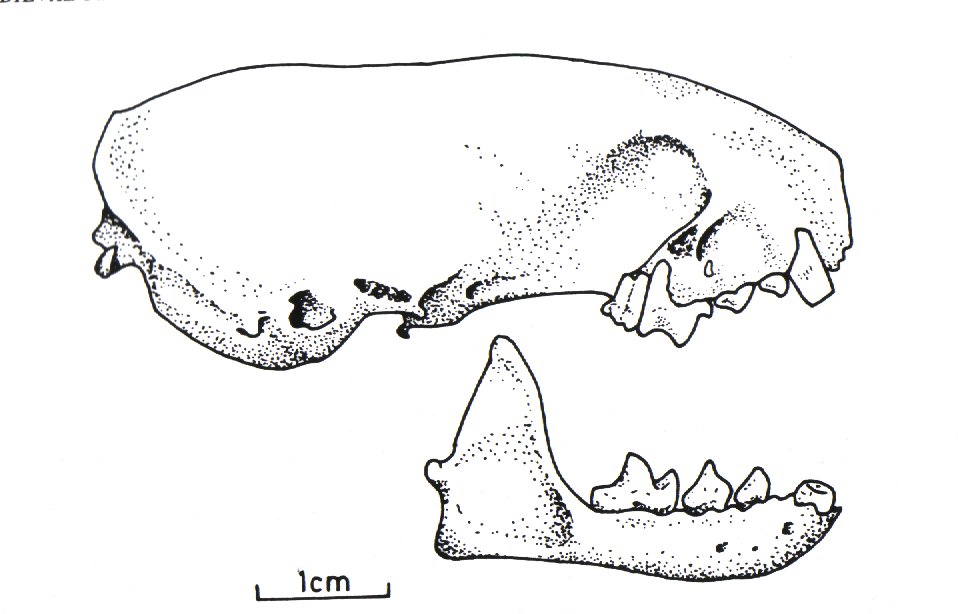

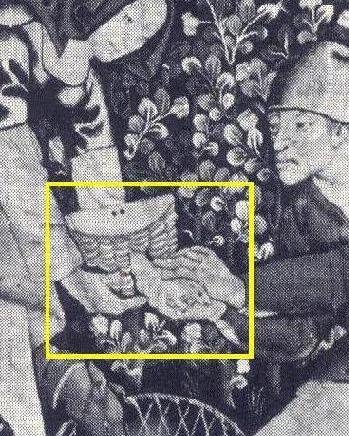

En Belgique, Dirk van Damme a retrouvé des restes de furets sur le site du château de Laarne, en Flandres orientale. La fouille portait sur la fosse de la maison-forte, la période 1270-1350. Le crâne a été retrouvé, donc aucun doute possible. Nombre de restes déterminés : 1 ; nombre minimal d'individus : 1 ou 2. C'est peu, mais c'est déjà ça. L'auteur insiste sur la dichotomie entre la densité de l'information écrite sur le furet à la fin du Moyen-age (XII°, XIV° et XV° Siècles) et la casi-absence de témoins archéologiques. Il conclut à la rareté de l'animal (comme certaines races de chiens spécialisées après tout) et rappelle que d'après la documentation le Comte de Hollande ne possédait que deux furets en 1334 ! L'usage de ce furet seigneurial ne fait aucun doute : il s'agit d'un furet de chasse. Les canines du crâne retrouvé sont sciées, indice sûr d'une ancienne pratique cynégétique courante jusqu'à notre époque. Elle avait pour but d'éviter que les furets chassants les lapins dans leurs terriers ne les tuent dedans au lieu de les expulser. La référence de l'article : Damme, Dirk van et Ervynck Anton " Médieval ferrets and rabbits in the castle of Laarne, a contribution to the history of a predator and its prey " Helinium XXXVIII/2, 1988, p. 278-284.

|

Le Louvre ! Du XIV° Siècle (Charles V) aux Temps Modernes, le Louvre était avec Vincennes le principal palais du roi de France. Dans les années 80, les travaux du "Grand Louvre " (récupération d'une aile ministérielle, creusement de la nouvelle cour et entrée à pyramide, mise à jour et accès aux vestiges du Louvre médiéval) pour faire le plus vaste musée du monde, ont étés une formidable aubaine pour l'archéologie médiévale. Site urbain. La partie qui nous intéresse : Fait 1 - zone 6 (dépotoir vers 1350-1400) phase d'occupation (et non de remblaiement), zone où l'on a retrouvé notamment -outre les déchets de boucherie dominants- des restes de lièvres et d'une cinquantaine de chats. Des restes de rapaces indiquent aussi la présence d'une fauconnerie, pour laquelle auraient été destinées les déchets de boucherie. Pour le furet : nombre de restes déterminés : 1 ; nombre minimal d'individus : 1. C'est une mandibule de furet qui a été retrouvée. Franchement, c'est très peu sur tout un chantier de 67 480 restes déterminés et 109 315 restes au total, sur 444 couches de 87 structures !!! La présence de ce reste de furet dans cette zone à fauconnerie peut faire penser à une utilisation cynégétique possible du furet. Référence : Méniel, Patrice et Arbogast Rose-marie " Les restes de mammifères de la Cour Napoléon du Louvre du XIV° au XVIII° Siècle " Revue de Paléobiologie vol. 8 n° 2, 1989, p. 405-466.

Etant un peu frustré des quelques lignes consacrées à ce furet (pour un animal si rarissime en archéozoologie) et de l'absence d'image de ce vestige osseux, j'ai contacté l'auteur. Je tiens donc particulièrement à remercier ici Patrice Méniel de m'avoir répondu, rien n'obligeant un chercheur à répondre à un particulier ; je reproduit ici son courrier de réponse (mèl du 04/05/01) :

| date : 04/05/2001 12:05 de : M****@***.com interdire l'adresse a : oliviercornu@respublica.fr | sujet : Sans sujet |

| Tout

d'abord mes excuses pour cette réponse tardive.

L'article du Louvre (paru en 89), est un résumé de

l'étude des restes de mammifères pratiquée quelques

années au préalable. Je n'ai effectivement pas de

critère de distinction entre furet et putois.

L'attribution s'est faite sur le contexte

urbain, et sur la proximité de la volerie royale,

matérialisée là par de très nombreux restes de

rapaces, au squelette sauvage, mais au statut complexe

(oiseaux dressés)... Tout cela est bien fragile, et

c'est une question que j'avoue ne pas avoir traité avec

le soin nécessaire, mais les priorités étaient

ailleurs (gérer 110000 os...) En ce qui concerne la pièce, je ne crois pas l'avoir isolé (mais cela il faut que je le vérifie à Compiègne dès que possible), et je pense q'elle a dû suivre le mobilier dans des pérégrinations dignes de l'ensemble de l'opération. Dans ce cas la redécouverte de la pièce serait assez miraculeuse (il faudrait contacter P.-J. Trombetta). Voilà tout ce que je peux vous dire sur cette pièce. Je n'ai pas d'autres mentions de l'espèce en contexte archéologique. Dans votre courrier vous évoquer un autre critère de détermination : les dents sciées ; j'ai un cas analogue, mais sur un chat sauvage gallo-romain à Bliesbruck en Moselle. Là encore le statut de l'animal est ambigü : sauvage en captivité, apprivoisé, domestiqué ? bon courage pour la suite P. Méniel |

|

S'agissant d'une mandibule, le critère de détermination furet/putois ne pouvait effectivement pas être ostéologique ; du point de vue anatomique les deux animaux ont un squelette sont tellement semblable qu'il faut avoir le crâne pour une détermination sûre ; le verdict s'est donc formé sur les critères anthropiques. De toute façon, si ça avait été un putois, qu'aurait-il fait là en plein coeur de Paris ?

Un ouvrage de synthèse archéozoologique pour changer : dans les années 80, une synthèse archéozoologique anglaise est sortie, qui traitait de la domestication des animaux. Synthèse très large puisque elle va du Paléolithique à l'époque Contemporaine, sur une trentaine de mamifères ! Dont notre furet. L'auteur est une sommité dans le domaine : son avis "pèse". Seul problème, la date : 20 ans de fouilles depuis... La référence de l'ouvrage : Clutton-Brock, juliet Domesticated animals from early times, Heidmann, British Museum, London 1981, 192 p.

Ci-gît un furet... Le Louvre Médiéval, tel qu'on peut le visiter aujourd'hui.

|

![]()

DES

FURETS CHASSEURS : On peu toujours

dire qu'il est hasardeux de tirer des conclusions ou de

généraliser avec aussi peu d'exemplaires... mais il faut bien

faire avec ce que l'on a ! Mais pourquoi aussi peu

de traces des furets ? Bon, déjà l'Archéozoologie (étude des

restes animaux collectés lors de fouilles de sites

archéologiques) est une discipline récente. comme d'autres

sciences humaines, ses bases scientifiques ont été posées au

XIX° Siècle (L. Rûtimeyer, en 1861). Ensuite, il y a les faits

culturels : on trouve ce que l'on cherche ! En terme

scientifique, le hasard fait rarement bien les choses, et il faut

bien une problématique de recherche ; jusqu'à ces dernières

décennies qui se souciait d'inventorier les os d'animaux dans

une fouille archéologique ? Personne : on cherchait du monument,

de l'objet, bref de l'humain ! Le développement des questions

économiques et environnementales pour comprendre les contextes

passés chez les historiens a amené à se poser en fouille par

exemple la question de l'élevage, et l'évolution de la

méthodologie poussait vers toujours plus de précisions et

précautions, et toujours plus d'objets d'étude. Sans tamisage,

des petits os ça partait à la brouette, avec les couches de

terre évacuées ! Enfin, il y a l'évolution technologique : il

faut pouvoir tirer quelque chose de la documentation

archéologique mise à jour. La télévision a bien médiatisé

tout ce qui est méthodes de datation physiques et chimiques, et

maintenant de modélisation et reconstitution informatique. Mais

en archéozoologie il y a une base incontournable : la détermination (quel os? de quelle espèce?). Pour la faire

scientifiquement, il faut étudier et comparer les restes

retrouvés avec des données-types de référence. Hors, la

normalisation ostéométrique ne date que... des années 70 (

avec Von den Driesch, 1976) !!! Maintenant, vous comprenez

pourquoi toutes les données " furet " sont si

récentes, et pourquoi il y en a si peu.

DES

FURETS CHASSEURS : On peu toujours

dire qu'il est hasardeux de tirer des conclusions ou de

généraliser avec aussi peu d'exemplaires... mais il faut bien

faire avec ce que l'on a ! Mais pourquoi aussi peu

de traces des furets ? Bon, déjà l'Archéozoologie (étude des

restes animaux collectés lors de fouilles de sites

archéologiques) est une discipline récente. comme d'autres

sciences humaines, ses bases scientifiques ont été posées au

XIX° Siècle (L. Rûtimeyer, en 1861). Ensuite, il y a les faits

culturels : on trouve ce que l'on cherche ! En terme

scientifique, le hasard fait rarement bien les choses, et il faut

bien une problématique de recherche ; jusqu'à ces dernières

décennies qui se souciait d'inventorier les os d'animaux dans

une fouille archéologique ? Personne : on cherchait du monument,

de l'objet, bref de l'humain ! Le développement des questions

économiques et environnementales pour comprendre les contextes

passés chez les historiens a amené à se poser en fouille par

exemple la question de l'élevage, et l'évolution de la

méthodologie poussait vers toujours plus de précisions et

précautions, et toujours plus d'objets d'étude. Sans tamisage,

des petits os ça partait à la brouette, avec les couches de

terre évacuées ! Enfin, il y a l'évolution technologique : il

faut pouvoir tirer quelque chose de la documentation

archéologique mise à jour. La télévision a bien médiatisé

tout ce qui est méthodes de datation physiques et chimiques, et

maintenant de modélisation et reconstitution informatique. Mais

en archéozoologie il y a une base incontournable : la détermination (quel os? de quelle espèce?). Pour la faire

scientifiquement, il faut étudier et comparer les restes

retrouvés avec des données-types de référence. Hors, la

normalisation ostéométrique ne date que... des années 70 (

avec Von den Driesch, 1976) !!! Maintenant, vous comprenez

pourquoi toutes les données " furet " sont si

récentes, et pourquoi il y en a si peu.

Le sciage des canines d'un furet est l'indice clair, net et précis d'une utilisation cynégétique (ça veut dire pour la chasse) du furet. A notre époque, cette pratique de sciage de dents peut passer pour de la cruauté (quoi ! pas d'anesthésie ?), mais c'est un anachronisme. La douleur fait partie de la culture chrétienne du Moyen-age, et pensez un peu aux " dentistes " médiévaux qui arrachaient les dents. Dans ce cadre, scier ces petites canines est un travail de luxe et minutieux ; sachant comment les furets se débattent, ça n'a dû être amusant pour personne, ni pour le valet de vénerie, ni pour l'animal. Outre la pratique du sciage, le type de site saute aux yeux : 100 % château ! Un site seigneurial et Le Louvre. Cela vient encore renforcer l'hypothèse cynégétique (surtout que celle du Louvre est à côté d'une fauconnerie !). La période chronologique est la même dans les deux cas : le XIV° Siècle, Bas Moyen-age. Évidement, il faudrait un échantillonnage plus important pour en tirer de vraies synthèses...

Aucun problème : vous voulez du furet ? Vous en avez. Dans la littérature médiévale française, on peut retrouver une demi-douzaine de citations de l'animal. Alors je ne parle pas du reste : textes en latin pour le Saint-empire Romain Germanique ; textes en latin, vieux-français (langue de la noblesse) voire parfois anglais (langue de paysans) pour l'Angleterre. On peut aussi trouver des textes " furet " pour l'Espagne, où il n'a pas disparu comme ça.

![]()

LE ROMAN DE

RENART : Un livre très célèbre

et à la longévité multiséculaire. Le Roman de Renart est un

ensemble de contes ("branches") écrits entre 1170 à

1250, par une vingtaine d'auteurs différents sans ordre

particulier. Ils mettent en scène des personnages animaux

variés et anthropomorphisés. La branche Va citée ici est l'une

des plus anciennes, et attribuée à Pierre de saint-Cloud. Les

auteurs sont des clercs cultivés qui ont réaliser une oeuvre

propre, inspirées d'oeuvres antiques et médiévales, comme les

fables ; les auteurs sont visiblement familiers des tribunaux.

Outre les jeux de langue, il; y a beaucoup d'humour dans ces

oeuvres : parodie des fonctions sociales, satyre, situations

cocasses voire grivoises, interpellations ordurières. Malgré l'impression que donnent certaines versions choisies, ce n'est

surtout pas un livre pour enfant !!! Et constamment les

personnages passent de l'animal à l'humain féodal dans le

comportement ; et ils prennent le contre-pied exact des romans

d'amour courtois. il y a en tout cas des éléments de perception

des animaux par les hommes... Et ne pas inverser la cause et

l'effet : ce ne sont pas les auteurs qui ont créer des

stéréotypes dans l'imaginaire collectif, mais la

perceptions des animaux qu'on retranscris les auteurs (vu le

faible impact des livres à l'époque...). J'espérais bien

trouver quelque chose dedans. Las ! Dans les synthèses et

résumés, on ne trouvait pas mention d'un personnage "

furet ". Y avait-il un risque de confusion avec un autre

animal ? A priori non. On ne peut pas confondre un furet avec

Grimbert le blaireau (dans les personnages principaux) ni avec

Fouinet le putois (dans les personnages secondaires). Le

dictionnaire Littré il n'y avait qu'une citation " Renart

en la haie se bote en la manière de furet. " On n'y

parle pas d'un furet, mais de la manière ultrarapide qu'il a de courir se dissimuler. Dans le doute... lecture rapide. Et

finalement, résultat positif.

LE ROMAN DE

RENART : Un livre très célèbre

et à la longévité multiséculaire. Le Roman de Renart est un

ensemble de contes ("branches") écrits entre 1170 à

1250, par une vingtaine d'auteurs différents sans ordre

particulier. Ils mettent en scène des personnages animaux

variés et anthropomorphisés. La branche Va citée ici est l'une

des plus anciennes, et attribuée à Pierre de saint-Cloud. Les

auteurs sont des clercs cultivés qui ont réaliser une oeuvre

propre, inspirées d'oeuvres antiques et médiévales, comme les

fables ; les auteurs sont visiblement familiers des tribunaux.

Outre les jeux de langue, il; y a beaucoup d'humour dans ces

oeuvres : parodie des fonctions sociales, satyre, situations

cocasses voire grivoises, interpellations ordurières. Malgré l'impression que donnent certaines versions choisies, ce n'est

surtout pas un livre pour enfant !!! Et constamment les

personnages passent de l'animal à l'humain féodal dans le

comportement ; et ils prennent le contre-pied exact des romans

d'amour courtois. il y a en tout cas des éléments de perception

des animaux par les hommes... Et ne pas inverser la cause et

l'effet : ce ne sont pas les auteurs qui ont créer des

stéréotypes dans l'imaginaire collectif, mais la

perceptions des animaux qu'on retranscris les auteurs (vu le

faible impact des livres à l'époque...). J'espérais bien

trouver quelque chose dedans. Las ! Dans les synthèses et

résumés, on ne trouvait pas mention d'un personnage "

furet ". Y avait-il un risque de confusion avec un autre

animal ? A priori non. On ne peut pas confondre un furet avec

Grimbert le blaireau (dans les personnages principaux) ni avec

Fouinet le putois (dans les personnages secondaires). Le

dictionnaire Littré il n'y avait qu'une citation " Renart

en la haie se bote en la manière de furet. " On n'y

parle pas d'un furet, mais de la manière ultrarapide qu'il a de courir se dissimuler. Dans le doute... lecture rapide. Et

finalement, résultat positif.

ROMAN DE RENART, branche I, 1560 ; branche Va, 1086 |

|

" Frobert le suit li grésillon, Et Petitporchaz li fuirons. Après le seut sire Baucens Li sangler as agües dens, Bruanz li tors tot enragiez Et Brichemers toz eslessiez. " |

" Le grillon Frobert le suit, et Petitfouineur le furet. Viennent ensuite le seigneur Baucent le sanglier aux dents pointues, le taureau Bruyant en furie et Brichemer à bride abattue." |

" Et li furès pas de s'i ceille Que il n'i viegne fierement, Quar il voudra hardiement Renart aidier a son besoing : A lui vint il et sanz resoing. " |

" Et le furet, loin de dissimuler ses intentions, la mine fière, décidé à aider hardiment Renard en cas de besoin, vint à lui sans crainte. " |

Le personnage furet du Roman de Renart s'appelle Petitfouineur. Le premier passage où il est impliqué dans la branche I Le jugement de Renart. L'action se situe à la fin de la branche (épisode), juste avant le siège de Maupertuis. le personnage principal -et peu recommandable- Renart a comparu à la Cour de Noble le lion, pour être jugé pour fornication avec Hersant la louve (femme d'ysengrin le loup). A peu près tout le monde a des motifs de griefs contre lui ; Renart échappe in extremis à la potence par un voeux de pèlerinage. Voeux qu'il dénie rapidement ensuite (faisant un torchecul des ses oripeaux de pèlerin), provoquant la colère et la poursuite de toute la foule des animaux vassaux rassemblés. Petitfouineur le furet se retrouve ainsi dans la liste des poursuivants, avec Brun l'ours, Chantecler le coq, Pelé le rat, Tibert le chat, etc. Le furet n'occupe ici qu'une place de figurant du roman, mais l'essentiel c'est qu'il soit présent dans cette forme de bestiaire médiéval. Le contraire aurait étrange. La phrase est trop courte pour nous donner un élément de caractère du furet et la façon dont il était perçu : dommage ! Chose très intéressante, le personnage de Petitfouineur le furet est très bien distingué de Fouinet et de Fouineux les putois, pas d'ambiguïté entre les deux animaux !

Le deuxième passage est à la fin de la branche Va "Les plaintes d'Ysengrin et de Brun". Il s'agit toujours d'un nouveau procès opposant Ysengrin à Renart, toujours pour les mêmes raisons de fourberie, parjure et adultère. Ysengrin a bien préparé son procès et raccolé ses partisans, mais cependant il s'en trouve beaucoup pour soutenir la cause de Renart. En réalité, le procès est un guet-apens pour Renart. Beaucoup d'animaux de la liste n'ont pas leur propre nom, tant chez les partisans de l'un que de l'autre. C'est le cas du furet. Ce passage est très intéressant car il met bien l'animal en valeur, et lui prête des traits de caractère. Bien sûr comme toujours dans le Roman de Renart, il y a la part de l'anthropomorphisation qui amène une attitude par la situation sociale. Mais l'une des règles de l'ouvrage est l'association entre le caractère du personnage animal du roman et celui attribué à son espèce dans la réalité. ainsi on a le renard rusé, l'ours naïf, le coq fier, le lièvre couard (c'est d'ailleurs son nom!). Ici, le furet est qualifié de franc, fier, décidé, et audacieux. Comment faire le tri des attribues usuels animaux et de la situation romanesque du personnage ? Le fait est qu'un furet peut présenter ces attitudes ensemble ou séparément dans les rapports avec son maître, pouvant se montrer ostentatoire, têtu, et peu craintif. Le fait est que le furet est souvent " kamikaze ", inconscient du danger (je vous renvoie à la rubrique Histoire Naturelle). Est-il comme cela en contexte conflictuel ? Douteux. De là à dire qu'il s'agit de l'intention des auteurs, prudence... Car juste avant il y a un mouvement de groupe des partisans de Renart, animaux normalement craintifs compris. La martre et loir exceptés (arboricoles), la liste des autres animaux " pro-Renart " est exclusivement composée d'animaux de terriers : marmotte, taupe, rat, lièvre, castor, hérisson, belette. Est-ce un hasard ? Il y a encore beaucoup à creuser. En tout cas, le Roman de Renart reste, dans son dernier tiers du XII° Siècle, le premier texte littéraire faisant mention du furet, en français.

![]()

LE ROMAN DE LA

ROSE : A priori, je n'aurais jamais

eu l'idée tout seul de chercher un passage sur le furet dans le

Roman de la Rose ! Pas pour des histoires d'odeur, mais de genre

: la poésie médiévale. C'est le classique Littré qui

mentionne ce passage. Le Roman de la Rose est le roman le plus

connu, le plus lu et le plus copié du Moyen-age. Il a été

composé de deux éléments : les 4000 premiers vers par

Guillaume de Lorris vers 1230, et la suite cinquante ans plus

tard par Jean de Meun entre 1270 et 1280. Ils témoignent tous

les deux d'un bon début de redécouverte de l'Antiquité

littéraire. Ses 21 000 vers sont un modèle de ce que l'on

appelle " l'Amour Courtois ". C'est une (longue)

narration en vers d'une éducation sentimentale, totalement

incompréhensible sans présentation préalable. Le poète y

parle à la première personne et a pour objet la rose, qui

personnifie la femme. Il a des interlocuteurs qui sont des "

figures " comme Bel Accueil, Raison, Ami, Danger, etc.

Beaucoup d'allégories, et un texte difficile à traiter sur le

plan documentaire donc. Il faut vraiment vouloir chercher : le

truc marrant, c'est que le Littré indiquait le vers 20 366... et

c'était pas ça du tout ! Re-lecture rapide (grrr !) et ouf,

trouvé : c'est au vers 20 170.

LE ROMAN DE LA

ROSE : A priori, je n'aurais jamais

eu l'idée tout seul de chercher un passage sur le furet dans le

Roman de la Rose ! Pas pour des histoires d'odeur, mais de genre

: la poésie médiévale. C'est le classique Littré qui

mentionne ce passage. Le Roman de la Rose est le roman le plus

connu, le plus lu et le plus copié du Moyen-age. Il a été

composé de deux éléments : les 4000 premiers vers par

Guillaume de Lorris vers 1230, et la suite cinquante ans plus

tard par Jean de Meun entre 1270 et 1280. Ils témoignent tous

les deux d'un bon début de redécouverte de l'Antiquité

littéraire. Ses 21 000 vers sont un modèle de ce que l'on

appelle " l'Amour Courtois ". C'est une (longue)

narration en vers d'une éducation sentimentale, totalement

incompréhensible sans présentation préalable. Le poète y

parle à la première personne et a pour objet la rose, qui

personnifie la femme. Il a des interlocuteurs qui sont des "

figures " comme Bel Accueil, Raison, Ami, Danger, etc.

Beaucoup d'allégories, et un texte difficile à traiter sur le

plan documentaire donc. Il faut vraiment vouloir chercher : le

truc marrant, c'est que le Littré indiquait le vers 20 366... et

c'était pas ça du tout ! Re-lecture rapide (grrr !) et ouf,

trouvé : c'est au vers 20 170.

ROMAN DE LA ROSE, 20170 |

|

[ Jupiter] " Cil mist les furez es tenières, Et fist les connins assaillir por eus faire es roisiaus saillir." |

[ Jupiter] " C'est lui qui mit les furets dans les tanières, les poussant à attaquer les lapins pour les précipiter dans les filets. " |

Ce vers est dans la partie Jupiter et la fin de l'Âge d'or, où l'auteur (Jean de Meun) fait une reprise de l'auteur latin Virgile. Dans les Géorgiques, celui-ci avait expliqué ce qu'avait apporté Jupiter aux hommes comme labeurs en mettant fin à l'Age d'or. Arrive alors toute une série de vers sur les travaux de chasse à courre, la fauconnerie, la pêche et le piégeage ; c'est là que s'insère le vers sur le " furetage ", chasse au furet. Une technicité parmis d'autre résolvant souffrances et privations. Il y a une connotation négative derrière, mais qui est banale chez les clercs lettrés médiévaux, qui tiennent en peu d'estime les distractions cynégétiques des bellatores ("l'ordre" des guerriers), surtout la fauconnerie. La scène décrite, -même s'il s'agit d'une image poétique et non d'une description- est assez conventionnelle pour évoquer le furet. On le représente en situation de chasse, avec l'introduction dans un terrier à lapin ; il doit les faire fuir pour que les hommes les récupèrent dans des filets. c'est un mode de chasse séculaire. On remarque ra ici la mention " poussant " à attaquer, signe d'une activité non naturelle mais surnaturelle, par la volonté de Jupiter (puisqu'à l'Age d'or mythique, les êtres vivaient en harmonie divinement alimentée). On ne s'attend pas à priori à trouver ça au Moyen-Age, non ?

![]()

THE

SIEGE OF THEBES : Ha, je m'en rappellerais, de celle-là ! Pas très en forme et après une journée de

travail, j'arrive à le trouver à la Bibliothèque Nationale... et là, horreur

! Pas d'index rerum (ni d'index tout court o), pas de sommaire pour se guider ;

donc il faut se lire tout le livre pour trouver le mot "furet"... en

Vieil-anglais, qui peut être aussi bien un mot ressemblant à fuiron ou ferret.

Heureusement que ça ferme à 20h et qu'il ne s'agit que d'un texte en vers !

Comme évidement je n'ai aucune compétence à traduire le Vieil-anglais, je

serais ravi d'accueillir toute correction, j'ai fait avec les moyens du bord et

les notes rédigées en Anglais contemporain d'Axel Erdmann (Early English text. Soc.

Extra series 108, de 1911). En lui-même, le texte du Siege of Thèbes

est une oeuvre anglaise, roman en vers de la fin du Moyen-âge (on le date de

1421). Pratiquement inconnu en France, John Lydgate est pourtant l'auteur

anglais le plus prolifique du XV° Siècle : 250 poèmes, soit 140 000 vers et

autant de traductions et de compilations ! Bénédictin de formation, on sait de

lui qu'il a été prêtre en 1397, voyagé en France (à Paris en 1426), et fait

des études universitaires ; médiéval de pensée, d'un style très prolixe, il

reprend en réalité des oeuvres italiennes ou françaises bien antérieures.

C'est le cas pour le Roman de Thèbes de 1150, traditionnellement

attribué à Benoît de St-More (histoire mythique de la ville mélangeant les

aventures d'Oedipe et de la guerre des Sept contre Thèbes, inspirée de la Thébaïde

du romain Stace). Mélange, c'est d'ailleurs le mot qui convient pour des vers

où l'on retrouve un monde gréco-romain malmené en univers médiéval, sans la

mythologie grecque mais avec les éléments ecclésiastiques et de la

féodalité. En tout cas, ça reste de la poésie épique...

THE

SIEGE OF THEBES : Ha, je m'en rappellerais, de celle-là ! Pas très en forme et après une journée de

travail, j'arrive à le trouver à la Bibliothèque Nationale... et là, horreur

! Pas d'index rerum (ni d'index tout court o), pas de sommaire pour se guider ;

donc il faut se lire tout le livre pour trouver le mot "furet"... en

Vieil-anglais, qui peut être aussi bien un mot ressemblant à fuiron ou ferret.

Heureusement que ça ferme à 20h et qu'il ne s'agit que d'un texte en vers !

Comme évidement je n'ai aucune compétence à traduire le Vieil-anglais, je

serais ravi d'accueillir toute correction, j'ai fait avec les moyens du bord et

les notes rédigées en Anglais contemporain d'Axel Erdmann (Early English text. Soc.

Extra series 108, de 1911). En lui-même, le texte du Siege of Thèbes

est une oeuvre anglaise, roman en vers de la fin du Moyen-âge (on le date de

1421). Pratiquement inconnu en France, John Lydgate est pourtant l'auteur

anglais le plus prolifique du XV° Siècle : 250 poèmes, soit 140 000 vers et

autant de traductions et de compilations ! Bénédictin de formation, on sait de

lui qu'il a été prêtre en 1397, voyagé en France (à Paris en 1426), et fait

des études universitaires ; médiéval de pensée, d'un style très prolixe, il

reprend en réalité des oeuvres italiennes ou françaises bien antérieures.

C'est le cas pour le Roman de Thèbes de 1150, traditionnellement

attribué à Benoît de St-More (histoire mythique de la ville mélangeant les

aventures d'Oedipe et de la guerre des Sept contre Thèbes, inspirée de la Thébaïde

du romain Stace). Mélange, c'est d'ailleurs le mot qui convient pour des vers

où l'on retrouve un monde gréco-romain malmené en univers médiéval, sans la

mythologie grecque mais avec les éléments ecclésiastiques et de la

féodalité. En tout cas, ça reste de la poésie épique...

THE SIEGE OF THEBES, part. III, 3836 |

|

" He of body / ressembleth the lyoun, And lik a greyhound / the mosel and the hed, And of Eyen / as eny fyret red, Ek of his Skyn /, wryten as I fynde, lich a panther / conuersant in ynde, [...] " |

" De corps, il ressemblait au lion, Et de museau et de tête au lévrier, Et des yeux rouges, comme tout furet, Et de sa peau striée, d'autant que l'on puisse dire, et tachetée comme une panthère, [...] " |

Si Lydgate passe pour avoir enrichit la langue anglaise, on a le mot fyred (un emprunt au gallois ffyred, ça serait le monde à l'envers!) pour furet, et en notes on trouve aussi les formes plus latines feret et ferete. Par contre, le fait est que le Vieil-anglais a beaucoup en commun avec le Vieux-français (au XV° Siècle, ils utilisaient encore l'accent aigu !). Je tenais absolument a avoir ce texte, non seulement pour compléter ma "collection", mais surtout parce qu'il passe traditionnellement pour le premier texte parlant du furet albinos (les yeux rouges, on a compris). Le Siege of Thebes était évoqué sur le site de la W.F.U. et dans sa source indirecte principale, l'article de C. Owen de 1969 (op. cit., page Histoire I), sans référence bibliographique précise. Donc, la référence précise de la mention du furet était au vers 3838, passage " The wondrous tame Tiger of Thèbes ", soit à la page 158 de notre édition. Je passe sur l'histoire complexe du poème, et qui fait quoi dans la guerre entre les thébains et les autres grecs (c'est un peu du style Guerre de Troie). Au vers 3822, " a tiger appears ", venu d'Égypte et qui amusait bien le thébain Étéocle et n'avait jamais causé le moindre dommage... mais qui a la mauvaise idée de s'échapper ! ... Il va finir tué par les Grecs assiégeant, qui font le prendre par erreur pour une bête sauvage. En réalité, c'est d'une chimère qu'il s'agit. Depuis la mythologie grecque (et LA Chimère), une chimère est un animal fantastique composé d'éléments d'autres animaux. Là, notre texte parle du " tigre " de Thèbes. Drôle de tigre, au corps de lion, à la tête et museau de lévrier, aux yeux de furet, et au pelage de panthère !!! Les yeux rouges sont donc pris comme caractéristique du furet ; ceci peut nous surprendre aujourd'hui avec notre dualité entre les variétés albinos et putoisé. Et réalité, on retrouve là un lieu commun (un " topos ") où le furet albinos est considéré comme le " furet pur ". On verra par la suite que ce cliché va perdurer jusqu'à l'époque contemporaine.

![]()

TEXTES

MECONNUS :

TEXTES

MECONNUS :

Le Pseudo-Ovide médiéval a écrit : " . (livre 1 de Vetula).

DE VETULA, L. 1 |

|

|

|

![]()

Jo. de Janua : " et dicitur at furvus : tenebrosos enim et occultos cuniculos effodit, et ejicit praedam, quam in invenit. "

![]()

A priori, avec Albert le Grand, De Animalibus, j'espère trouver quelque chose, affaire à suivre...

![]()

Raoul de Houdenc, Méraugis de Portlesguez. Qui ça ? Raoul entre 1200 et 1220

MERAUGIS DE PORTLESGUEZ, 121 |

|

" Par devant font au nain porter un fuiret et quatre roisieus. " |

" En avant, ils font porter par le nain un furet et quatre filets. " |

![]()

Vincent

de Beauvais dans le Speculum Majus et, dominicain

dans son Speculum quadruplex, naturale, doctrinale, morale, historiale qui

inspirera de nombreuses décorations de cathédrales, prouvera l'existence de

ces êtres corporels que sont dieu, les anges et les âmes ainsi que celles de

corps impondérables (lumière, fluides…), de corps organiques (cieux, éléments

célestes, éléments terrestres…) et de corps organiques (végétaux, œuvres

du 6ème jour – soleil et lune, comètes, calendrier -, animaux et

hommes). Cette encyclopédie dresse par ailleurs l'histoire universelle, de la

création jusqu'aux signes avant-coureurs de la fin du monde.

![]()

Thomas de Cantimpré, De

naturis rerum, entre

1230 à 1250, autre dominicain (vous vous rappelez du Nom de la Rose ? habillés

en blanc et noir), contemporain de Vincent de Bauvais immense encyclopédie

qui se veut être la somme des vérités scientifiques telle que la théologie

les a prouvées sans réponse par rapport à certains grands problèmes

; les démons descendent-ils aussi d'Adam ?

DE NATURIS RERUM, x. x |

| " il n'attaque pas pour manger mais par désir de faire le mal. " |

![]()

Nicolas Oresme mort en 1382

QUADRIPEDIBUS, f° 129 |

|

" Se Jupiter et Venus tesmoignent as lumieres le nay sera des bêtes aians compaignie avec les hommes si comme chiens, fuirons et les semblables." |

" Le petit né en lumière de Jupiter et Vénus serat un animal de bonne compagnie comme les chiens, furets, et assimilés. " |

![]()

LE

FURET EN VILLE ? S'il y a un livre où l'on devrait

trouver quelque chose là-dessus, je pensait bien au Menagier de

Paris (1393). J'ai fait une lecture rapide : raté ! Affaire à

suivre...

LE

FURET EN VILLE ? S'il y a un livre où l'on devrait

trouver quelque chose là-dessus, je pensait bien au Menagier de

Paris (1393). J'ai fait une lecture rapide : raté ! Affaire à

suivre...

LA

DOCUMENTATION CYNEGETIQUE :

LA

DOCUMENTATION CYNEGETIQUE :

Frédéric II De venatione, en 12xx

![]()

Henry de Ferrières, Livre du Roy Modus et de la Reyne Ratio, en 1370 : raté !!! Je pensais trouver quelque chose dans ce qui est le plus ancien traité de chasse de langue française et longtemps très prisé... et rien. Je manquais peut-être de caféine ce jour-là, mais je n'y ai pas vu de mention du furet ; même quand le Roi Modus enseigne à un pauvre " Comment on prend les lapins sans chien ", il n'est mention que de l'enfumage au moyen de poudre " d'orpiment, souffre et myrrhe ". D'autant plus dommage que j'avais une version en fac-similé du manuscrit de Bruxelles, avec les enluminures et tout.

![]()

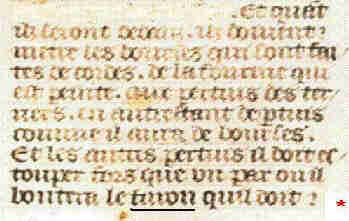

Gaston Phoebus Le livre de la chasse, première partie, Comment chasser et prendre les lapins : Gaston Pheobus dédicace date lieu langue art et science ouvrage didactique . Quarante-deux exemplaires de manuscrits nous sont parvenus, ce qui est énorme. La qualité didactique du texte est remarquable et la compétence (lectures, expériences) de Phoebus reconnue... même par Buffon aux débuts de la zoologie !

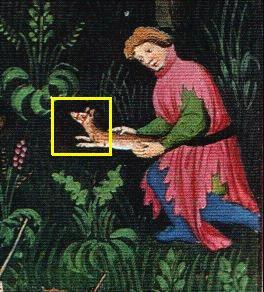

LE LIVRE DE LA CHASSE, LI, Comment on doit prendre les lapins |

|

|

" Quand les lapins sont dans les terriers, il faut placer sur les orifices de ces derniers des filets en forme de sac, fabriqués avec des cordes et dont l'aspect est celui représenté sur la miniature ; il faut autant de ces sac que de trous que l'on voudra fermer. Les autres trous doivent être bouchés avec de l'étoupe, à l'exception d'un seul où passera le furet du * veneur ; ce furet doit être muselé, car autrement il tuerait les lapins dans les terriers, les y mangerait, n'en sortant pas de deux ou trois jours. En cherchant à s'échapper, les lapins se prendront dans les filets à la sortie du terrier." |

plan lapins technique furet bourses : petits filets coulissants avec des pièces de bois à la fin (ancrage dans la terre)

|

| Miniature du folio 92 du manuscrit 616 B.N. (détail) |

Regardez-bien le fufu : il porte une muselière ! En conformité avec le texte, l'enlumineur

![]()

AU FURET : UNE

CHASSE NOBLE, MAIS

AU FURET : UNE

CHASSE NOBLE, MAIS

France au XIII° Siècle : " Que nul ne puist tenir fuiron, ne reiseus, se il n'est gentishoms ou s'il n'a garenne " Ordonnances des rois de France, t. 1, p.336

Statuta Arelat. art. 81 : " Nullus teneat vel defferat retia vel pannellos vel furonem... nisi habuerit venationem proriam. " *

venneurs, fauconniers, furetires, et oiseleurs (ord) fuironneur : 18 deniers de gages en 1261 pour le fuireteor 18 deniers de gages plus 9 sous sa robe plus 20 sous pour les filets en 1285 le fuireteur mengera à court en 1316

Reg. Camp. Comp. Paris. sign. Bel fol. 33 r° : " Le roy Philippe l'an 1315 : donna audit Guillebault la chasse de toutes bestes à piez clos, à fuirons, fil reis, et levriers, etc. ".

En Angleterre : la propriété était limitée à qui pouvait gagner 40 shillings ou plus par an.

![]()

France au XIV° Siècle : Ordonnances des rois de France, t. 8, p.117 l'édition de 1750 par Secousse déscision de Charles VI " le Fol " du 10 Janvier 1396 larges extraits pour comprendre pourquoi la restriction de la chasse au furet

ORDONANCES DES ROIS DE FRANCE, t.8, p.117 |

" Charles, par la grace de Dieu Roy de France. A tous ceuls qui ces lettres verront : salut. Il est venu à notre cognoissance par le rapport de plusieurs personnes dignes de foy, tant de notre Conseil que autres, que plusieurs personnes non nobles, Laboureurs et autres, sans que ils soïent à ce privilégiés, ne que ilz aïent adveu de personnes Nobles ou autres, aïans Garennes ou privilégies, ont et tiennes devers eulx chiens, fuirons, cordes, laz, fillès, et autres engins à prendre grosses bêtes rouges et noires, Connins, Lièvres, Perdrix, Faisans et autres bêtes et oyseaux, dont la chasse ne leur appartient ni ne doit appartenir ; [...] " " [...] par quoy il est avenu et advient chacun jour que lesdits non nobles [...] _ délaissent à faire leur labourages ou marchandiers [...] _ commettent plusieurs larcins de grosses bêtes [...] _ l'en a trouvé en plusieurs lieux peu ou néant de bestes ou oyseaux [...] _ et s'ensuivroient plusieurs autres inconvéniens [...] discencions et descors [...] " [...] pour remédier à ce qui " est en grande confusion de notre peuple, au détriment de la chose publique de notre dit royaume, et grant dommage de Nous et noz subjiez [...] avons ordené et ordenons par ces présentes, que doresénavant aucun personne non noble de notre dit Royaume [...] de ne avoir et tenir pour ce faire chiens, fuirons, cordes, laz, fillès, ne autres harnais ; et au cas que aucun desdis nobles autres que ceuls dessus déclariez, sera trouve aïant en sa maison chiens, fuirons, cordes, laz, fillés ou autres engins, ou tendant aux bestes et oyseaux [...] suit à Guillaume Vicomte de Meleun, Souverain Maistre et général Réformateur des Eaux et Forêt [...] Donné à Paris, le X° jour de Janvier, l'an de grace mil CCC.IV.XX et treize, et le XVII° de notre Règne. Par le Roy, en son Conseil [...] ." |

hé bien !

n'oublions pas les peines, mentionnées dans le texte dans les " inconvénients " de la situation : les répréhensibles étant " souvent emprisonez ", " trais à grandes Amendes ", ou encore " deviennet larrons et meurtriers "

avant les " remèdes " , les execptions :

Aucun problème

:

|

cun prob

|

cun prob

Olivier Cornu © 2001-2002

|

Histoire Naturelle > Le furet dans l'Histoire > Histoire de l'Art > Documentation > Liens > La page d'Ulysse > A propos |