|

Histoire Naturelle > Le furet dans l'Histoire > Histoire de l'Art > Documentation > Liens > La page d'Ulysse > A propos... |

| Histoire de l'Art | |

| La Galerie d'Art du Furet | > Beaux-arts |

| Brocante du Furet | Muséologie > Héraldique > Numismatique > Philatélie > Cartophilie > B.D. > Arts Déco > Spectacles > Cinéma |

LA BROCANTE DU FURET

Sous ce titre irrespectueux, se dissimule une commodité de présentation : encore plus que sur la page précédente d'Histoire de l'Art, c'est une partie fourre-tout regroupant en négatif "tout ce qui n'est pas Beaux-arts". En une demi-douzaine de chapitres, vous trouverez pêle-mêle les arts mineurs, les expressions artistiques contemporaines ou populaires de représentation du furet... parfois les plus inattendus !

![]() : Et oui, forcément ! Les méandres des musées d'arts, on en

parlera ailleurs sur ce site ; mais avec les muséums d'histoire naturelle, les

musées sur la Chasse sont clairement ceux qui permettent le plus d'entrevoir le

furet et ses relations avec l'homme. Pour la France,

nous avons trois musées cynégétiques dont des

pièces " furet " ne figurent pas toutes sur le site.

: Et oui, forcément ! Les méandres des musées d'arts, on en

parlera ailleurs sur ce site ; mais avec les muséums d'histoire naturelle, les

musées sur la Chasse sont clairement ceux qui permettent le plus d'entrevoir le

furet et ses relations avec l'homme. Pour la France,

nous avons trois musées cynégétiques dont des

pièces " furet " ne figurent pas toutes sur le site.

Le plus imposant est le Musée International de la Chasse de Gien (Loiret), il faut dire qu'il occupe tout simplement le Château de Gien ! Et un vrai, de château, fait à la fin du Moyen-Age pour Anne de Beaujeu, régente du royaume de France. Et il a 50 ans d'existence. En ce qui nous concerne, c'est par exemple un musée qui nous permet de voir des muselières pour furet, qui nous semblent tellement étranges aujourd'hui. o) Trois pièces sur le furet sont visibles des visiteurs :

|

|

Bronze : Muselière pour furet, début XX° Siècle. Mus. Intern. Chasse de Gien, coul. 1° étage, n° MIC 70-53-1. 2,7 cm x 3. |

|

|

Fragment de toile de Jouy imprimée. 1840 Mus. Intern. Chasse de Gien, coul. 1° étage, n° MIC 84-5-1. Fragt total : 57x75,5 cm. |

|

|

Couverts : Assiette en faïence de Gien ; fin XIX° s Musée Intern. de la Chasse, couloir du 1° étage, n° MIC 86-4-1. Diamètre : 20 cm. |

Les muselières pour furet, il en est question sur d'autres chapitres du site (modèle métallique du XIX° Siècle) ou vous en avez une photo d'un modèle cuir du XX° Siècle dans le guide britannique Complete guide to ferrets de James MacKay, et toujours en relation avec la chasse (c'est toujours plus civilisé que de limer les dents !).

Vous

ne voyez pas le rapport entre le furet et la station de métro parisienne

Oberkampft ? Il y en a un : la toile de Jouy. Si le nom n'est pas forcément

connu, en réalité la plupart des gens en ont déjà vu une fois ; c'est un

style de toile imprimée qu'on trouve dans les magasins de tissus pour les

nappes, coussins et rideaux et qui représentent des scènes (en monochrome sur

fond clair) bucoliques du XVIII° Siècle du style la bergère et son galant à

côté d'un moulin (et n'oublions pas les moutons o).

Et la faïence de Gien, c'est

quoi ? Une production de faïence fine à décor imprimé, (manufacture fondée

en 1822) qui est encore vivante aujourd'hui. Les anciens modèles de vaisselle

les plus recherchés sont vertes à fond noir ou carrément polychromes, mais

ont coexistés là-bas et une production de faïences populaires et une

production de faïence d'art ; les deux sont visibles au Musée de la

faïencerie de Gien. La faïence est souvent confondue avec la porcelaine, ou

vue comme une "porcelaine du pauvre" : en réalité la matière est

différente. Pour voir la différence entre les deux, cassez une assiette de

faïence puis une assiette de porcelaine o) : sur la tranche, la porcelaine sera

intégralement blanche, et la faïence sera blanche en surface et écru à

l'intérieur ! Voilà le truc, la faïence est de la poterie émaillée dessus ;

si son nom est de la Renaissance italienne, c'est une invention de l'

Pour avoir les images de tout cela, une petite visite là-bas s'impose : affaire à suivre...

![]()

La Maison de la Chasse et de la Nature de Paris (Hôtel Guénegaud)

est au 60 rue des archives dans le très recherché aujourd'hui III°  Arrondissement.

C'est l'une des deux composantes du musée de la chasse de la Fondation (ce

n'est pas des musées public) avec le

Musée de la Chasse de l'Art animalier abrité lui au 2° étage du Château de

Chambord.

Arrondissement.

C'est l'une des deux composantes du musée de la chasse de la Fondation (ce

n'est pas des musées public) avec le

Musée de la Chasse de l'Art animalier abrité lui au 2° étage du Château de

Chambord.

avec deux oeuvres :Le musée est essentiellement un musée d'art. Les techniques de chasse ne sont documentées que dans la mesure où elles ont servi de thèmes d'inspirations aux artistes. Aussi le thème qui nous intéresse n'est-il pas particulièrement développé dans les collections. (une salle d'armes, une salle de trophées, et une salle d'art) ouvert en 1967 dans immeuble construit par Mansart et on peut y voir les tableaux des chiens d'arrêt (qui étaient familiers du roi, pas comme les chiens courants de meute) ...de Louis XIV !

x

x

x

x au 2ème étage à gauche oui

sur ce plan on voit mal le coffret (au centre) qui contient l'essentiel du

service c'est quoi un service ? déjeuner royal des chasses , commandé en

1817 offert en 1819 par Louis XVIII à son neveu le duc de Berry , se compose

d'un plateau, 12 tasses une théière un sucrier un pot à lait décoré par

Robert peintre à la manufacture et peintre des tableaux des chasses du duc ,

une pièce = un type de chasse motifs géométriques symboles cynégétiques

dorés à l'or ou au platine par Jean-Claude Gérard chef des peintres de la

manufacture de Sèvres (lévieres, filets, cors dagues, ect sur fond bleu

marine) derrière les tasses

x au 2ème étage à gauche oui

sur ce plan on voit mal le coffret (au centre) qui contient l'essentiel du

service c'est quoi un service ? déjeuner royal des chasses , commandé en

1817 offert en 1819 par Louis XVIII à son neveu le duc de Berry , se compose

d'un plateau, 12 tasses une théière un sucrier un pot à lait décoré par

Robert peintre à la manufacture et peintre des tableaux des chasses du duc ,

une pièce = un type de chasse motifs géométriques symboles cynégétiques

dorés à l'or ou au platine par Jean-Claude Gérard chef des peintres de la

manufacture de Sèvres (lévieres, filets, cors dagues, ect sur fond bleu

marine) derrière les tasses

|

Le service complet, M.C.N., cliché personnel |

- une tasse en

porcelaine de Sèvres, peinte en 1817 par Jean-François Robert,

peintre des chasses du duc de Berry (n° d'inv. 66.20) on ne voit pas le furet,

c'est normal on

ne voit pas les numéro d'inventaire de toutes les pièces mais

normalement c'est cette tasse problème quand on n'a pas de numérique ce

jour-là et de toute façon compter avec la distance mise par l'imposante

vitrine qui ne permet pas bien de voir de près un objet au dessin si fin et minuscule,

à se demander s'il faudrait une loupe de toute façon pour couper court à

toutes polémique inutile, le catalogue du musée est clair !

on

ne voit pas les numéro d'inventaire de toutes les pièces mais

normalement c'est cette tasse problème quand on n'a pas de numérique ce

jour-là et de toute façon compter avec la distance mise par l'imposante

vitrine qui ne permet pas bien de voir de près un objet au dessin si fin et minuscule,

à se demander s'il faudrait une loupe de toute façon pour couper court à

toutes polémique inutile, le catalogue du musée est clair !

- une lithographie de V. Adam "Chasse au furet", (n° d'inv. 62.93.1) quand j'ai visité, la litho n'était pas exposée (les réserves sont au troisième étage) tiens ? eux aussi ? celle qui est au MIC de Gien est visible sur la première page d'Histoire de l'Art

x

x

|

La tasse au furetage, M.C.N., cliché personnel |

![]()

Et le seul musée en Europe spécialement consacré au braconnage !!! Depuis 1997, La Maison du Braconnage est un petit musée à Chaon (41600 Loir et Cher) encore en région Centre, décidément au centre de la culture du furetage ! Pour le moment je n'ai pas encore d'information là-bas sur la présence ou non d'éléments liés au furetage, affaire à suivre... Le nom du musée peut paraître provocateur, style "musée des crimes et délits", mais il s'agit plus (en pleine Sologne) de s'inscrire dans les musées de traditions régionales et certainement pas l'apologie du braconnage ! o)

![]()

![]() :

Vous n'êtes pas propriétaire de furet, vous n'en avez jamais vu

chez un ami, et vous ne fréquentez pas les animaleries : donc

vous n'en avez jamais vu " grandeur nature " ? Allez

dans un muséum ! Ca a été très laborieux pour avoir cette image, mais c'est

un autre problème, et je veux bien comprendre qu'il y a des priorités dans la

communication au public. Les plus gros muséums d'Histoire Naturelle de Province ont dans

leur collection au moins un exemplaire de furet. Par la même occasion, c'est pour tous

ceux (comme moi) qui ne sont pas des naturalistes chevronnés de

voir et de comparer ses cousins sauvages : putois, vison,

hermine, belette, présents à côté. Sur la qualité

visuelle et esthétique, il peut y avoir des différences

énormes selon la date où a été faite la naturalisation. Et indépendamment des problèmes de

conservation. Les spécimens du

XIX° Siècle constituent en effet une part considérable des

collections des muséums français, et la taxidermie comme la

communication muséologique ont fait des progrès considérables

ces dernières années ; vous n'avez qu'à voir la Grande Galerie

du muséum de Paris : vous n'avez même pas idée de ce que ça

peut donner (travail de la lumière, des sons, etc.) comme

spectacle.

:

Vous n'êtes pas propriétaire de furet, vous n'en avez jamais vu

chez un ami, et vous ne fréquentez pas les animaleries : donc

vous n'en avez jamais vu " grandeur nature " ? Allez

dans un muséum ! Ca a été très laborieux pour avoir cette image, mais c'est

un autre problème, et je veux bien comprendre qu'il y a des priorités dans la

communication au public. Les plus gros muséums d'Histoire Naturelle de Province ont dans

leur collection au moins un exemplaire de furet. Par la même occasion, c'est pour tous

ceux (comme moi) qui ne sont pas des naturalistes chevronnés de

voir et de comparer ses cousins sauvages : putois, vison,

hermine, belette, présents à côté. Sur la qualité

visuelle et esthétique, il peut y avoir des différences

énormes selon la date où a été faite la naturalisation. Et indépendamment des problèmes de

conservation. Les spécimens du

XIX° Siècle constituent en effet une part considérable des

collections des muséums français, et la taxidermie comme la

communication muséologique ont fait des progrès considérables

ces dernières années ; vous n'avez qu'à voir la Grande Galerie

du muséum de Paris : vous n'avez même pas idée de ce que ça

peut donner (travail de la lumière, des sons, etc.) comme

spectacle.

Peut-on dater l'époque d'un spécimen, même grossièrement, sans avoir la fiche d'inventaire ? En Taxidermie, il existe une évolution technique et une évolution stylistique assez marquée. Techniquement (pour les mammifères) on faisait autrefois une armature rigide (souvent en bois) avec un bourrage en paille (d'où le terme "d'animaux empaillés"), et ce jusque dans la deuxième moitié du XX° Siècle. Ensuite vient la manière actuelle où l'on fait une sculpture de la forme, en polystyrène ou en polyurétane. Ce n'est donc pas tellement au niveau de la peau que ça a évolué. Stylistiquement, on peut voir aussi une évolution des début de cet activité (XVIII° Siècle) à nos jours. Jadis, on représentait les animaux dans des poses très conventionnelles, un peu comme des statues type ; aujourd'hui les postures sont plus variées, dans le sens de scènes de la vie animale. Justement, la mise en scène et l'accompagnement pédagogique ont aussi connu une montée en puissance parallèle, depuis les simples étiquettes originelles. En Province, la présentation reste encore souvent très traditionnelle (et sent bien le formol agressif), faute de moyens...

C'est par exemple le cas à Bordeaux, dont le M.H.N. possède un exemplaire putoisé dans la grande salle consacrée à la faune générale (2° étage) à droite, sur un même plan visuel que les mustélidés sauvages ; le premier étage (collections régionales) présente aussi des mustélidés sauvages, dont beaucoup d'hermines. Le furet est d'ailleurs un des très rares animaux domestiques présents au Muséum d'Histoire Naturelle de Bordeaux (il paraît que "ça ne se fait plus ", comme toute la collection de chiens descendue de la galerie supérieure aux réserves o). Vu sa taille, c'est un mâle ; par contre deux choses peuvent surprendre. Outre la robe (qui n'est pas du standard le plus courant aujourd'hui), le cou est puissant et épais : ça fait un peu furet gras ; bon, on va mettre ça sur le compte d'une exagération taxidermique de l'époque. A défaut d'avoir eu la fiche d'inventaire, l'étiquette mentionne seulement l'espèce et le sexe de l'animal photographié ici ; il n'y a pas d'indication sur l'origine géographique du spécimen (qui pour nos espèces locales venaient souvent de Gironde et des Charentes). L'âge ancien de l'étiquette est contemporain de la plupart des autres, et rien ne s'oppose à dater ce furet de muséum de l'essentiel du reste des collections, à savoir du XIX° Siècle au début du XX° (en faisant large, on ne risque pas se tromper o) !). Notre bébête empaillée est présentée la gueule fermée, ce qui ajoute au contraste avec ses voisins sauvages, conventionnellement représentés gueule ouverte... et pas toujours en bon état.

|

| Furet naturalisé, Muséum d'Histoire Naturelle de Bordeaux |

Le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris est l'un des plus gros du monde : bien sûr, on peut y trouver des exemplaires de furet (Mustela furo). Il y en a même plusieurs dans les collections, sous forme de peaux ou de squelettes -montés ou pas ; ça ne veut pas dire que vous le verrez exposé, vu l'importance des réserves (avec la fameuse Zoothèque). Vous n'en verrez pas dans la célèbre Grande Galerie (galerie de l'évolution) même au deuxième étage, où est traitée la domestication. Rien de scandaleux à cela : il faut être honnête, le furet n'occupe pas une place aussi importante dans l'histoire de l'homme que le chien ou le boeuf... Et de toute façon la politique actuelle des muséums est à la présentation de thématiques aérées qu'aux entassements d'un maximum d'espèces existantes sur terre. Des spécimen sinon célèbres mais au moins publiés de furets du Muséum, on retiendra au moins l'exemplaire -squelette- consulté par J.-B. Panouse pour sa publication de 1957 (référence C.G. 1905 n° 616 bis) et reproduit dans la figure 56 de son ouvrage ; ce furet de la III° République venait de la Ménagerie du muséum, comme quoi il n'y avait pas là-bas que des bêtes très exotiques o) !

![]()

![]() :

De toutes les catégories de documents iconographiques

que vous trouverez sur le site, l'héraldique est certainement la

plus ésotérique ! L'héraldique (science des armoiries)

européenne est née dans un cadre civilisationnel très

différent de notre société actuelle ; ça se ressent très

nettement sur le langage employé... En gros ce qu'il faut

comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'un élément décoratif

où l'on recherche à produire une image la plus artistique possible, mais d'un code. C'est le même principe que les

panneaux de signalisation actuels -et d'ailleurs c'était fait

pour être vu de loin ; d'où une nécessaire stylisation. Il y a d'abord un écu -espace qui peut être de

forme différente. Ensuite des couleurs : il n'en existe que six,

dont on ne tien pas compte de la nuance ; leur appellation

héraldique est très particulière : le blanc se dit

"argent", le noir "sable", le rouge

"gueules", le bleu "azur", le jaune

"or", et le vert "sinople". Attention, il y a

des règles précises dans l'assemblage et la superposition des

couleurs ! Ensuite il y a les figures du blason, qui sont elles

illimitées. Il y a plusieurs plans et façons de compartimenter

un écu : l'ordre de lecture se fait du plan du fond vers le plan

rapproché. dans les figures, il existe d'ailleurs deux

"fourrures" : le vair et l'hermine (blanc moucheté

comme dans le drapeau breton). Dans ces compartiments, figurent

aussi les "meubles" : objets, végétaux, animaux,

éléments naturels, etc. Là aussi, peut importe le style ou la

manière dont il sont représentés : c'est "l'idée

de" dont il faut tenir compte, c'est un code de signes. Sur

le sens d'un blason, très souvent il est méconnu. En général,

il peut s'agir d'un lien avec l'activité, le lieu ou l'histoire

de la personne concernée, ou d'une légende parlante (comme un

rébus, quoi).

:

De toutes les catégories de documents iconographiques

que vous trouverez sur le site, l'héraldique est certainement la

plus ésotérique ! L'héraldique (science des armoiries)

européenne est née dans un cadre civilisationnel très

différent de notre société actuelle ; ça se ressent très

nettement sur le langage employé... En gros ce qu'il faut

comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'un élément décoratif

où l'on recherche à produire une image la plus artistique possible, mais d'un code. C'est le même principe que les

panneaux de signalisation actuels -et d'ailleurs c'était fait

pour être vu de loin ; d'où une nécessaire stylisation. Il y a d'abord un écu -espace qui peut être de

forme différente. Ensuite des couleurs : il n'en existe que six,

dont on ne tien pas compte de la nuance ; leur appellation

héraldique est très particulière : le blanc se dit

"argent", le noir "sable", le rouge

"gueules", le bleu "azur", le jaune

"or", et le vert "sinople". Attention, il y a

des règles précises dans l'assemblage et la superposition des

couleurs ! Ensuite il y a les figures du blason, qui sont elles

illimitées. Il y a plusieurs plans et façons de compartimenter

un écu : l'ordre de lecture se fait du plan du fond vers le plan

rapproché. dans les figures, il existe d'ailleurs deux

"fourrures" : le vair et l'hermine (blanc moucheté

comme dans le drapeau breton). Dans ces compartiments, figurent

aussi les "meubles" : objets, végétaux, animaux,

éléments naturels, etc. Là aussi, peut importe le style ou la

manière dont il sont représentés : c'est "l'idée

de" dont il faut tenir compte, c'est un code de signes. Sur

le sens d'un blason, très souvent il est méconnu. En général,

il peut s'agir d'un lien avec l'activité, le lieu ou l'histoire

de la personne concernée, ou d'une légende parlante (comme un

rébus, quoi).

![]() : Au départ,

il n'était pas du tout sûr de trouver mention du furet en

héraldique. Encore une fois grâce à Gallica (ouvrages

numérisés de la BNF en ligne), on peut trouver des perles ; par

exemple le dictionnaire de o'Kelly, une véritable somme sur le

blason : Dictionnaire Archéologique et Explicatif de la

Science du Blason, Alphonse-Charles O'Kelly de Galway,

Imprimerie Générale du Sud-ouest, 1901. Chaque fois on me

demande : c'est un auteur français ? Oui, il fait partie de la

noblesse irlandaise émigrée en France après les persécutions

anglaises du XVII° s. Voilà ; il existe un article furet p.280

: " Furet : Originaire des pays chauds,

il ne peut subsister sous notre zone que comme animal domestique.

On se sert du furet, dont la fourrure est d'un blanc jaunâtre,

pour la chasse au lapin sauvage. Il a les yeux d'un rouge rosé

et s'apprivoise aisément.

: Au départ,

il n'était pas du tout sûr de trouver mention du furet en

héraldique. Encore une fois grâce à Gallica (ouvrages

numérisés de la BNF en ligne), on peut trouver des perles ; par

exemple le dictionnaire de o'Kelly, une véritable somme sur le

blason : Dictionnaire Archéologique et Explicatif de la

Science du Blason, Alphonse-Charles O'Kelly de Galway,

Imprimerie Générale du Sud-ouest, 1901. Chaque fois on me

demande : c'est un auteur français ? Oui, il fait partie de la

noblesse irlandaise émigrée en France après les persécutions

anglaises du XVII° s. Voilà ; il existe un article furet p.280

: " Furet : Originaire des pays chauds,

il ne peut subsister sous notre zone que comme animal domestique.

On se sert du furet, dont la fourrure est d'un blanc jaunâtre,

pour la chasse au lapin sauvage. Il a les yeux d'un rouge rosé

et s'apprivoise aisément.

Cet animal est le symbole d'un homme qui aime à chercher et à trouver ce qui lui convient. On le voit dans les blasons de quelques gentilshommes verriers de Lorraine et de Champagne. " Voilà le sens du furet en héraldique : c'est à l'image du comportement de notre animal explorateur : curieux et obstiné ! On voit aussi sa rareté...

Pour pouvoir poursuivre cette piste, il faudrait avoir accès aux armoriaux (livre l'armoiries) de ces régions. Et c'est précisément le type de livres à accès restreint... affaire à suivre. Par les armoriaux généraux, il a été possible de retrouver quatre références de blasons au furet... contre 7 pour la fouine, 14 pour l'hermine (comme meuble), et une quinzaine pour la belette ! Telle qu'elle est dessinée dans les armoriaux, l'hermine ressemble assez au furet si ce n'est sa fameuse queue à pointe noire (vous pouvez en voir dans l'Encyclopédie de d'Alembert et Diderot, pl. XII, fig. 618). L'une ne figure pas sur le site, c'est le blason de la famille Beyen, où le furet ne figure qu'en arme non complète (coupé). Les exemples retrouvés :

|

| Blason de la famille Bigault de Casanove |

" D'azur à trois furets rampants d'argent, les deux en chef adossés, accompagnés de trois étoiles mal-ordonnées d'or." La référence vient d'un ouvrage belge : Dictionnaire des Figures Héraldiques, Comte Théodore de Renvere, Société Belge de Librairie, 1897. L'auteur faisait autorité sans problème, membre de la Société Royale de Généalogie, et dont le travail s'étend au delà de la Belgique. Vous avez là la figure 5 de la planche XIII... colorisée avec les moyens du bord sous Paint.

![]()

|

| Blason de la famille De Bigault d'Avocourt |

" D'azur à trois furets d'argent, les deux en chef adossés, accompagnés de trois étoiles du mesme, deux en flancs et un en pointe. " Les De Bigault d'Avoncour, comme leurs branche De Parfourut et De Grandrut, sont de petite noblesse du centre de la France (Berry, Clermontois) et étés à plusieurs époques chevaux-légers de la Garde du Roi. Là les informations viennent du Grand Armorial de France, d'Henri Jouglas de Morenas, éd. Les Héraldiques, 1934 ; en réalité c'est une réédition complétée : l'édition originale date de Louis XIV (1696), c'est un monument du genre. Par rapport à la première famille, on voit beaucoup d'éléments communs, mais dans une association différente.

![]()

|

| Blason de la famille Furet de Prébaron |

" D'azur à une bande d'or chargée d'un furet courant de sable. " Là, c'est dans l'association des couleurs que l'on voit des points communs. Un furet noir, ça paraît curieux mais il n'est pas permis par les règles de l'héraldique (et du bon sens parce que cela ne ce voit pas) de mettre du blanc sur du jaune. Et la couleur d'un "meuble" par rapport à l'animal vrai importe peu : un cheval peut théoriquement être rouge ou un aigle bleu... On a là un exemple d'arme parlante : la famille s'appelle Furet de Prébaron et a un furet sur son écu. Il s'agit d'une famille de petite noblesse de Franche-Comté, où l'héraldique s'est développée dans un contexte différent du royaume de France (Bourgogne et Saint-empire).

![]()

![]() Pour le furet dans

monnaie, les éléments ne sont pas légion. En monnaie

contemporaine on ne trouve a priori qu'un seul exemple

dans le Standard Catalog of World Coin Atlas, la bible des

monnaies contemporaines (toutes les monnaies de tous les pays

depuis deux siècles). Il s'agit de la pièce de 1 Cent de la

République de Malte ; cette série a commencé en 1986

(deuxième série de la décimalisation). Descriptif : métal,

copper-nickel ; poids, 2,81g ; diamètre : 18,51mm. En

numismatique contemporaine - à priori portée vers le

réalisme-, les contraintes matérielles (taille des petites

divisions) imposent toujours une bonne part de stylisation.

Pour le furet dans

monnaie, les éléments ne sont pas légion. En monnaie

contemporaine on ne trouve a priori qu'un seul exemple

dans le Standard Catalog of World Coin Atlas, la bible des

monnaies contemporaines (toutes les monnaies de tous les pays

depuis deux siècles). Il s'agit de la pièce de 1 Cent de la

République de Malte ; cette série a commencé en 1986

(deuxième série de la décimalisation). Descriptif : métal,

copper-nickel ; poids, 2,81g ; diamètre : 18,51mm. En

numismatique contemporaine - à priori portée vers le

réalisme-, les contraintes matérielles (taille des petites

divisions) imposent toujours une bonne part de stylisation.

|

| Monnaie de 1 cent, Malte, 1986 |

Le catalogue la mentionnait comme figurant une belette "weassel" ; hors, une belette n'a ni une tête aussi allongée, ni une queue aussi fournie. Mais les différences entre les variétés de belettes peuvent aussi être importantes. La WFUIC penchait pour une interprétation "furet". Le mieux étant de demander à la source, un courrier à la Banque Centrale de Malte a finalement tranché le débat : les maltais ont voulu représenter la "Ballotra", variété locale de la belette. Pas de doute : il est bien précisé dans la légende de planche "animal de la faune de l'île nocturne et se nourrissant de petits animaux". Comme quoi dans les erreurs d'interprétation du "furet oublié", on peut vite tomber dans l'excès inverse et en voir partout ! Prudence ! Du côté monnaies anciennes, il y aurait peut-être à creuser dans la Numismatique Grecque (ancienne), mais c'est vraiment douteux. Par contre, la numismatique c'est aussi les jetons et les médailles ; et là tout espoir est permis ! Affaire à suivre...

![]()

![]() : Là, je m'attendais à trouver des images... et rien pour le

moment. Je suis prêt à parier qu'il existe quelque part des

timbres au furet, le problème c'est la recherche. Surtout dans

la deuxième moitié du XX° Siècle, il y a eu une véritable

explosion de la production de timbres. Imaginez tout ce qui se

produit chaque année, dans chaque pays sur tout sujet, c'est

considérable ! Justement, le problème est là : l'immensité de

la documentation et l'absence de vrai catalogage à la base

décourage visiblement toute composition de corpus exhaustif.

Même pour une recherche thématique animalière

! Il existerait en langue espagnole un catalogue thématique

animalier, connu des amateurs français, et une mystérieuse

Association Philatélique Thématique Française, dont je

n'arrive pas à trouver l'adresse ! Affaire à suivre...

: Là, je m'attendais à trouver des images... et rien pour le

moment. Je suis prêt à parier qu'il existe quelque part des

timbres au furet, le problème c'est la recherche. Surtout dans

la deuxième moitié du XX° Siècle, il y a eu une véritable

explosion de la production de timbres. Imaginez tout ce qui se

produit chaque année, dans chaque pays sur tout sujet, c'est

considérable ! Justement, le problème est là : l'immensité de

la documentation et l'absence de vrai catalogage à la base

décourage visiblement toute composition de corpus exhaustif.

Même pour une recherche thématique animalière

! Il existerait en langue espagnole un catalogue thématique

animalier, connu des amateurs français, et une mystérieuse

Association Philatélique Thématique Française, dont je

n'arrive pas à trouver l'adresse ! Affaire à suivre...

|

| Timbre de 32 cent, USA, 1996 ; 2548, dentelé 11 |

Il est bizarre, ce furet ? Ben oui c'est normal, ce n'est pas un furet (Mustela furo) mais un " Furet pieds-noirs " (Mustela nigripes), animal américain du groupe des "putois" bien éloigné du furet... pas mieux pour l'instant. dans la même voie des timbres qui ressemblent au furet mais qui n'en sont pas, Lorraine Tremblay du site Mustela Francia m'a signalé l'existence d'un timbre belge au putois européen (Mustela putorius). Quand j'aurai accès à des outils récents et exhaustifs, on en reparlera. Désolé.

![]()

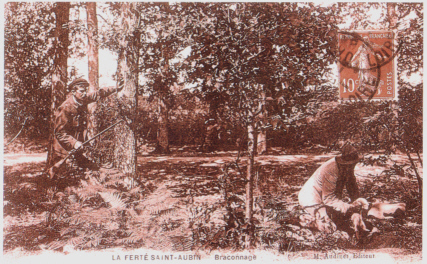

![]() : En

attendant, je donne dans la cartophilie (étude et collection des

cartes), qui est d'un très grand intérêt historique. Après

l'invention et la diffusion de la photographie, les cartes

postales ont été un vrai terrain de prédilection pour

cette invention ; notamment en France, les productions locales

sont vite devenues considérables dans la première moitié du

XX° Siècle. Cela nous permet d'avoir des photographies de

qualité sur des endroits ou des activités précis et

identifiés de l'époque. c'est très important en histoire

locale, pour avoir une idée du visage et de l'évolution d'une

commune en complément des données cartographiques. Au recto ou

au verso, une carte poste comporte un titre (avec mention de

lieu) et une mention d'édition (avec ou non le nom de

photographe, selon date ou lieu). Bref, un document

immédiatement identifiable et localisable. le seul problème,

c'est la recherche des cartes ; pas de catalogue exhaustif

évidement. Une recherche thématique reste aléatoire. Cette

carte (collection Muguette Rigaud) est par exemple issue d'un

livre sur le braconnage : Le livre du braconnier, Marieke

et Pierre Aucante, 1990.

: En

attendant, je donne dans la cartophilie (étude et collection des

cartes), qui est d'un très grand intérêt historique. Après

l'invention et la diffusion de la photographie, les cartes

postales ont été un vrai terrain de prédilection pour

cette invention ; notamment en France, les productions locales

sont vite devenues considérables dans la première moitié du

XX° Siècle. Cela nous permet d'avoir des photographies de

qualité sur des endroits ou des activités précis et

identifiés de l'époque. c'est très important en histoire

locale, pour avoir une idée du visage et de l'évolution d'une

commune en complément des données cartographiques. Au recto ou

au verso, une carte poste comporte un titre (avec mention de

lieu) et une mention d'édition (avec ou non le nom de

photographe, selon date ou lieu). Bref, un document

immédiatement identifiable et localisable. le seul problème,

c'est la recherche des cartes ; pas de catalogue exhaustif

évidement. Une recherche thématique reste aléatoire. Cette

carte (collection Muguette Rigaud) est par exemple issue d'un

livre sur le braconnage : Le livre du braconnier, Marieke

et Pierre Aucante, 1990.

La Ferté St-Aubin, c'est où ? En Sologne, dans le département du Loiret près d'Orléans. Ce qui est frappant dans la zone de furetage, c'est son caractère dégagé : quelques fougères, pas de vraie broussaille, et il y a même un chemin large au second plan. Comment peut-il exister une carte postale de braconnage ? Ca veut dire éditer une preuve de délit ! Évidement, ce n'est pas une photo de flagrant délit, mais des habitants qui ont "posé pour" ; pour les cartes de vie quotidienne, les photographes ne prenaient souvent pas sur le vif (comme pour les photos de lieux) mais demandaient de refaire les gestes à l'identique pour avoir une image exploitable. Donc même artificielle, la photo est quand même historiquement fiable. Le dispositif n'est pas celui de la chasse au filet, mais au fusil : il suppose d'être à plusieurs pour tirer le lapin qui jaillit à la sortie du terrier, épouvanté par le furet. Le fufu est très bien visible, c'est un putoisé de bonne taille ; un agrandissement n'apporterait rien, même pour déterminer le sexe. Le grand intérêt "furet" de l'image, c'est de voir un mode d'introduction du furet, rare en iconographie : l'introduction verticale dans le terrier. Jusque-là, tous les documents iconographiques que vous aviez pu voir montraient une introduction horizontale, sans exception.

![]()

).

).

Deuxième exemple avec cette carte postale d'Avant-guerre, entre 1900 et 1915 (d'après les uniformes, on voit même un zouave au 2° rang au dessus du chien o), le personnel de l'Hôpital Militaire n°9 de Champrosay (Seine-et-Oise) ; elle est intitulée " Chasse aux lapins " Maule, ed. Fageot , avec 350 autres dans L'âge d'or de la chasse par les cartes postales, de J.-J. Renaud (chez Ramsay, en 1987). D'une chasse au furet en loisir légal cette fois-ci, pour améliorer un ordinaire militaire... en lapin. Evidemnt je me suis demandé où était Champrosay o). Pour les franciliens, le département de la Seine-et-Oise était l'ancien département qui faisait à l'Ouest pendant à la Seine-et-Marne avec Essonne, Yvelines et Val-d'Oise (le département de la Seine faisant alors Paris et la petite couronne). Aujourd'hui Champrosay est un lieu-dit de la commune de Draveil près d'Evry (91). Entre-temps la Première Guerre Mondiale est passée et l'H.M.9 s'appelle maintenant l'Hôpital Joffre. Il se trouve à la lisière de la forêt de Sénart, d'où explication de la photo... Vous allez me dire " il est où le furet ? " Partez du centre du groupe, et allez vers la droite : vous le verrez près du sol. C'est là aussi un putoisé.

Effectivement, le furet est petit sur la photo et ça justifiait un gros plan ! Mais l'intérêt de la photo n'est pas que de voir un furet de l'époque du Titanic (un putoisé en l'occurrence). On voit bien la manipulation du furet, avec la main là où c'est important pour ne pas gigoter pendant la photo (le fait est que là il a l'air de regarder vers le chien). Mais les centres d'intérêt de la photo sont tout autant sur les côtés du furet, puisque les militaires ont "posé" pour le photographe en exposant la plupart des éléments de de la chasse au lapin ! De gauche à droite on a : le sac, le chien, le lapin (c'est là que commence le gros plan), le filet (ou bourses), notre putoisé, la boîte à furet, le trou (ou gueule), et enfin le bâton... On voit là les options les plus économiques : pas de muselière et pas de sac de cuir pour le transport.

![]()

D'autres images ? pour le moment vous en avez déjà une autre sur le très bon site de Régys " Le passé composé ", où la photo sent bien la pose : on y voit un garde-chasse (reconnaissable à sa plaque ovale en bandouillère) poser avec tout un attirail de saisie de braconnage, pièges à mâchoires et j'en passe... et un furet albinos (probablement une femelle vu sa taille modeste).

![]()

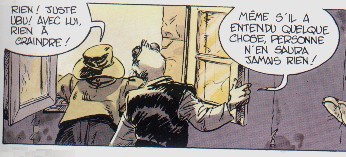

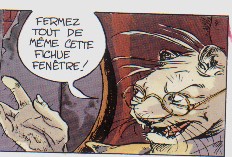

Une fois encore, c'est un monde esthétique complet à explorer. Et en plus, il se renouvelle très vite ! Je suis très classique dans mes goûts BD, et il aurait certainement des images à "gratter ". Si vous avez vu des apparitions du furet en BD, n'hésitez pas à m'envoyer un mèl. Voilà en attendant, deux séries francophones ont été recensées (clin d'œil à Laetitia) où des furets tiennent des rôles principaux ; le moins que l'on puisse dire c'est que dans la B.D. francophone les furets n'ont pas souvent le beau rôle...

![]() " Les

lumières de l'Amalou ". A vrai dire on est dans le genre

fantastique, et le peuple des furets dans la

" Les

lumières de l'Amalou ". A vrai dire on est dans le genre

fantastique, et le peuple des furets dans la série est très anthropomorphe. Un monde surréaliste à base de décor

désuets très Avant-guerre, où se côtoient et s'affrontent les

Furets et les Transparents. Il y a aussi des Gouals, des Humains,

des Cafous, des Bigops des Hybrides, et quand même les furets "à l'état

natifs" animal que nous connaissons. Venus de Frouzéville, les deux héros -furets

anthropomorphisés comme les autres- Elwood le bedonnant serviteur et Andréa l'élégant

aristocrate ont

atterris en catastrophe sur les rives du fleuve Amalou... et

l'histoire commence. Des lieux étranges où plane un mystère

permanent. Pour vous donner une idée, le scénariste est le

même que celui de Terres d'ombres. Les références : Les

lumières de l'Amalou, C. Gibelin (scen.) et C. Wendling

(ill.), collection Conquistador, éditions Delcourt. (T. 1 : ISBN

2-906187-53-4). Série française, de cinq tomes débutés en 1990. Prix du

meilleur jeune illustrateur (rice en l'occurrence) au

Festival national de la Bande Dessinée d'Angoulême 1992. Cinq ans plus tard,

la série a connu l'honneur d'être rééditée en grand album d'édition

complète (ISBN 2-84055-154-3).

série est très anthropomorphe. Un monde surréaliste à base de décor

désuets très Avant-guerre, où se côtoient et s'affrontent les

Furets et les Transparents. Il y a aussi des Gouals, des Humains,

des Cafous, des Bigops des Hybrides, et quand même les furets "à l'état

natifs" animal que nous connaissons. Venus de Frouzéville, les deux héros -furets

anthropomorphisés comme les autres- Elwood le bedonnant serviteur et Andréa l'élégant

aristocrate ont

atterris en catastrophe sur les rives du fleuve Amalou... et

l'histoire commence. Des lieux étranges où plane un mystère

permanent. Pour vous donner une idée, le scénariste est le

même que celui de Terres d'ombres. Les références : Les

lumières de l'Amalou, C. Gibelin (scen.) et C. Wendling

(ill.), collection Conquistador, éditions Delcourt. (T. 1 : ISBN

2-906187-53-4). Série française, de cinq tomes débutés en 1990. Prix du

meilleur jeune illustrateur (rice en l'occurrence) au

Festival national de la Bande Dessinée d'Angoulême 1992. Cinq ans plus tard,

la série a connu l'honneur d'être rééditée en grand album d'édition

complète (ISBN 2-84055-154-3).

|

| Les lumières de l'Amalou, t.1 " Théo ", p. 9, 1990 |

Je dirais juste que cette scène a lieu sur l'Île... J'aurai pu prendre une excellente illustration du t.3, mais cela aurait gâché le suspens. D'ailleurs ne comptez pas sur moi pour dire qui est Théo, comment les deux héros se retrouvent sur sa piste, et pourquoi, et que sais-je encore ? o)

|

| Les lumières de l'Amalou, t.5 " Cendres ", p. 15, 1996 |

Comme l'histoire est en continu sur les cinq album, je ne peux pas pousser trop loin le commentaire des images sélectionnées ; ces deux-là viennent du Royaume de l'Arbre. A vous de la découvrir ; une BD peu banale en tout cas...

|

| Les lumières de l'Amalou, t.5 " Cendres ", p. 27, 1996 |

![]()

![]() "

Martine ", aux éditions Casterman : ne connaissant pas la série,

j'ai eu ce tuyau grâce à la webmestre

du site Truffe et Mirabelle. Le furet figure dans deux

albums de la série. Bande dessinée ou pas ? Il s'agit en réalité de "

livre jeunesse ", pour apprendre la lecture aux tout-petits (fin de

maternelle ou C.P. selon les cas) ; mais bon, je ne vais pas créer 36000

catégories et sous-catégories de documents, certains internautes (et pas des

moins doués) ayant déjà du mal à se repérer sur le site... Le principe,

c'est que sur une page (petit format) se trouve sans cadre plusieurs grosses

images et lignes de texte écrit gros (donc pas de bulles), avec une technique

de fondu. Martine est en réalité une série très connue : débutée en 1953,

elle a passé le millénaire (avec les évolutions stylistiques qui vont avec),

la série des aventures comprend une cinquantaine albums (plus de 45 millions

d'exemplaires vendus), auquel il faut rajouter des albums dérivés et beaucoup

de produits dérivés (parascolaires ou ludiques). Le succès de la série passe

pour venir de la variété des thèmes (Martine fait même de la mongolfière o)

et de la qualités des illustrations, belles, réalistes et détaillées. Sa

création est belge, il s'agit du tandem Marcel Marlier le dessinateur (qui a

aussi illustré des livres scolaires et des contes) et Gilbert Delahaye le

scénariste mort en 1997 (avec un prix littéraire en 1985). Qui est martine ?

Une fillette, personnage d'une

jeune fille positive, qui permet l'identification de la lectrice(eur) ; ce qui

ne l'empêche pas de faire des erreurs ou petites bêtises, mais aux antipodes

des enfants barbares qu'on voit parfois lâchés aujourd'hui. On pourrait la

qualifier de dynamique, voyageuse, sportive, amie de la nature, sociable,

joyeuse, et surtout curieuse : le caractère d'éveil est la clé de la série.

Série-phare de la littérature jeunesse, Martine a fait l'objet de plusieurs

études : en 2001, vous avez par exemple en ligne le résumé

d'un mémoire en

Sciences de l'Information et de la Documentation à l'Université de Lille III.

Certains se sont interrogés sur le caractère " lisse " de la série

et si elle préparait bien les enfants au monde d'aujourd'hui ; mais bon à cet

âge là, il leur sera toujours temps plus tard de découvrir à l'âge de

raison Al-Qaida, les

serial-killers, et les professionnels de l'immobilier...

"

Martine ", aux éditions Casterman : ne connaissant pas la série,

j'ai eu ce tuyau grâce à la webmestre

du site Truffe et Mirabelle. Le furet figure dans deux

albums de la série. Bande dessinée ou pas ? Il s'agit en réalité de "

livre jeunesse ", pour apprendre la lecture aux tout-petits (fin de

maternelle ou C.P. selon les cas) ; mais bon, je ne vais pas créer 36000

catégories et sous-catégories de documents, certains internautes (et pas des

moins doués) ayant déjà du mal à se repérer sur le site... Le principe,

c'est que sur une page (petit format) se trouve sans cadre plusieurs grosses

images et lignes de texte écrit gros (donc pas de bulles), avec une technique

de fondu. Martine est en réalité une série très connue : débutée en 1953,

elle a passé le millénaire (avec les évolutions stylistiques qui vont avec),

la série des aventures comprend une cinquantaine albums (plus de 45 millions

d'exemplaires vendus), auquel il faut rajouter des albums dérivés et beaucoup

de produits dérivés (parascolaires ou ludiques). Le succès de la série passe

pour venir de la variété des thèmes (Martine fait même de la mongolfière o)

et de la qualités des illustrations, belles, réalistes et détaillées. Sa

création est belge, il s'agit du tandem Marcel Marlier le dessinateur (qui a

aussi illustré des livres scolaires et des contes) et Gilbert Delahaye le

scénariste mort en 1997 (avec un prix littéraire en 1985). Qui est martine ?

Une fillette, personnage d'une

jeune fille positive, qui permet l'identification de la lectrice(eur) ; ce qui

ne l'empêche pas de faire des erreurs ou petites bêtises, mais aux antipodes

des enfants barbares qu'on voit parfois lâchés aujourd'hui. On pourrait la

qualifier de dynamique, voyageuse, sportive, amie de la nature, sociable,

joyeuse, et surtout curieuse : le caractère d'éveil est la clé de la série.

Série-phare de la littérature jeunesse, Martine a fait l'objet de plusieurs

études : en 2001, vous avez par exemple en ligne le résumé

d'un mémoire en

Sciences de l'Information et de la Documentation à l'Université de Lille III.

Certains se sont interrogés sur le caractère " lisse " de la série

et si elle préparait bien les enfants au monde d'aujourd'hui ; mais bon à cet

âge là, il leur sera toujours temps plus tard de découvrir à l'âge de

raison Al-Qaida, les

serial-killers, et les professionnels de l'immobilier...

|

|

Martine, " Il court il court le furet ", p.14 , 1995 |

Martine, il court il court le furet en 1995 (ISBN 2-203-10145-8) est l'album de Martine où le furet tient le rôle central, sur 24 pages (collection Farandole). L'album est classé dans les livres d'apprentissage, à partir de 3 ans, mais son intérêt reste tout même pour plus tard pour apprendre à lire. Au delà des qualités générales de la série, le livre est très intéressant, pédagogique et valorisant pour le furet. Mi-furet de travail, mi-furet de compagnie, l'animal montré est " le furet typique ", un albinos. Pour dévoiler un peu l'histoire, Martine va chez ses grands-parents ; et un matin, l'horreur !!! Les fleurs du jardin sont saccagées, le merveilleux potager pillé ; un soir, les coupables sont découverts : des %@$£µ§! de @aloperie de lapins (enfin c'est pas dit comme ça dans l'histoire) ! Le grand-père ne les gaze pas, pas d'arsenic, ni de lance-flamme ou de tronçonneuse non plus : heureusement un fermier voisin leur prête un furet, Finaud. Et non seulement il rempli bien son rôle (et proprement, sans leur crever un oeil ou arracher une oreille) mais il va aussi protéger Martine des souris, et elle va pouvoir le garder un peu pour jouer avec et le promener avec même le problème du ferret-proof. C'est un bon fufu, ça. Côté graphique le furet est très bien rendu, on a l'impression qu'il sourit tout le temps tellement il a une bonne bouille !

|

|

Martine, " Il court il court le furet ", couv. , 1995 |

Les amis de Martine et les animaux en 2000 (ISBN 2-203-10641-7) est le deuxième album où l'on peut voir un furet, et pour cause puisqu'il s'agit en quelque sorte d'un remix thématique de sa collection d'aventures. Il fait 16 pages (collection Les amis de Martine) avec un but bien précis : apprendre pour l'enfant à associer mots et images ; en pointant une gommette où il faut, l'enfant peut compléter le texte et suivre l'histoire. Apprendre à lire donc, le livre est classé pour lecteurs débutants, à partir de 6 ans. Quand à ce qu'il y est dit dedans, je suis content de voir que je ne suis pas le seul à qui la tête du furet fait penser à un ourson... Et je reste persuadé que ça joue un rôle inconscient dans l'impulsion d'achat du furet de compagnie : j'aimerais bien que des spécialistes de la psychologie de la consommation se penchent là dessus.

|

|

Martine, " Les amis de Martine et les animaux", p.f, 2000 |

![]()

![]() " Sibylline et le

Kulgude " de R. Macherot, est parue aux éditions Dupuis en 1985

" Sibylline et le

Kulgude " de R. Macherot, est parue aux éditions Dupuis en 1985  (ISBN 2-8001-1137-2)

: j'ai eu cette référence très méconnue grâce à Laetitia du C.F.A.F. C'est

l'une des dernières histoires de cette série de 12 albums. Sibylline, c'est

d'abord de la B.D. belge, à la façon de l'école "du

Journal de Spirou" (tous les auteurs comme Franquin, Roba, Peyot) ; pour

simplifier, des graphismes enfantins du type " Schtroumfs ", aux

dessins très ronds et colorés. Son auteur (Raymond Macherot) s'est aujourd'hui

retiré de la bande dessinée, qu'il avait intégré en 1953. Il a d'abord

travaillé au Journal de Tintin (où il va innover en introduisant une

série animalière avec la souris Cholorophyle), avant d'enter au Journal de

Spirou pour plusieurs séries dont Sibylline et d'éhémères associations

avec Goscinny ou Franquin. La spécificité de R. Macherot, c'est de pouvoir

peindre avec de gentils personnages champêtres des situations sociales

dramatiques... C'est par exemple le cas avec la série Sibylline de 1965 à 1990

dans le journal (de 1967 à 1985 en album) ; pour l'album qui nous concerne

c'était de 1983 (journal n° 2332-2336) à 1984 (n° 2350-2355), avec

album en 1985. il a existé aussi un éphémère Sibylline

magazine ! Sur vingt

ans, ce personnage de souris débrouillarde et la série ont énormément

évolué, passant d'un gentil jeu du chat et la souris au début à un univers

magique peuplé aussi de personnages maléfiques.

(ISBN 2-8001-1137-2)

: j'ai eu cette référence très méconnue grâce à Laetitia du C.F.A.F. C'est

l'une des dernières histoires de cette série de 12 albums. Sibylline, c'est

d'abord de la B.D. belge, à la façon de l'école "du

Journal de Spirou" (tous les auteurs comme Franquin, Roba, Peyot) ; pour

simplifier, des graphismes enfantins du type " Schtroumfs ", aux

dessins très ronds et colorés. Son auteur (Raymond Macherot) s'est aujourd'hui

retiré de la bande dessinée, qu'il avait intégré en 1953. Il a d'abord

travaillé au Journal de Tintin (où il va innover en introduisant une

série animalière avec la souris Cholorophyle), avant d'enter au Journal de

Spirou pour plusieurs séries dont Sibylline et d'éhémères associations

avec Goscinny ou Franquin. La spécificité de R. Macherot, c'est de pouvoir

peindre avec de gentils personnages champêtres des situations sociales

dramatiques... C'est par exemple le cas avec la série Sibylline de 1965 à 1990

dans le journal (de 1967 à 1985 en album) ; pour l'album qui nous concerne

c'était de 1983 (journal n° 2332-2336) à 1984 (n° 2350-2355), avec

album en 1985. il a existé aussi un éphémère Sibylline

magazine ! Sur vingt

ans, ce personnage de souris débrouillarde et la série ont énormément

évolué, passant d'un gentil jeu du chat et la souris au début à un univers

magique peuplé aussi de personnages maléfiques.

Dans cette série le furet tient le rôle d'un des méchants personnages, le fameux Croque-monsieur, accompagné du rat Zakouski qui cherche toujours qui il va pouvoir manger dans "le bosquet joyeux", et se promène toujours avec un immense couteau ! C'est encore un furet anthropomorphisé, mais dans un style moins réaliste et plus enfantin par rapport à la série des Lumières de l'Amalou. Il a a de grandes canines et une longue queue, le dos noir, le ventre et la face jaune, des yeux cruels... Ni beau ni gentil, il n'a pas été fait pour être un calque d'un vrai furet. Et il est bien question de crimes sanglants, non masqués ; c'est ce qui gène et a limité le succès de la série : dessins trop enfantins pour les adultes, scénario trop cruel pour les enfants ?

|

|

Sybilline et le Kulgude, p.2, 1985 |

Outre notre furet de cauchemar et son acolyte, on voit sur cette image le corbeau Flouzemaker, un "animal d'affaire". Un vrai marchand de tapis qui arnaque ses clients (la monnaie du coin est la noisette). Dans cette histoire, il est pris dans la poésie de l'automne et fait une charmante rencontre... La grand-mère de cette jeune fille est censée être Zulma Zukorne, dont le simple nom fait fuir Zakouski (qui l'a attaqué 3 fois et s'est retrouvé trois fois dans le coma) ! Mais dans cette histoire sont aussi impliqués les sinistres Burokratz, Murmhur et le prince de Schnadsbol. Et depuis le début, vous vous demandez qu'est-ce que le Kulgude ? Un espèce de serpentin qui sort de terre pour indiquer où se trouve un trésor.

|

|

Sybilline et le Kulgude, p.37, 1985 |

Par rapport aux deux dernières images, tout avait commencé un beau matin de juin au lieu-dit Krobondjon (à l'Est de la lande de Gutaperka) ; Sibylline et son compagnon Tatoum étaient à la ruche du grand-père (six abeilles ! o) avec Flouzemaker. Et là, qu'apprend-t-on ? Zakouski rapporte à Croque-monsieur que Louella a un poison violent conte Zagabor ! Louella étant la prostituée venue de la ville (après avoir apprivoisé Flouzemaker au tour du violoneux), et Zagabor un héron jouant d'un violon magique capable de neutraliser Croque-monsieur. Cette perspective d'élimination réjouit notre furet sanguinaire ...si elle se réalise.

|

|

Sybilline et le Kulgude, p.31, 1985 |

![]()

Dans la BD de langue étrangère, on peut réussir à trouver des représentations du furet, et c'est ce qu'on fait les suédois du site Tammiller avec la BD américaine, casi-inconnue en France. Ils ont recensé les références directes et assimilées (" ressemblant à "). Ici, je ne citerai que les références directes au furet, identifié comme tel (pour le reste, allez sur leur site), à savoir deux séries. Epicurus the sage, vol. 2, W. Messener-Loebs et S. Keith. L'un des personnage de l'histoire, Semele, porte toujours avec lui un furet tout brun... Sluggy Freelance, il y a un furet qui s'appelle Kiki ! Il y a également sept livres de littérature SF et Fantastiques avec une figuration de furet : The last of the Winnebagoes, The swords of Lankhmar, Days of blood and fire, The last battlemege, Magician, The outcast of redwall. Et les mangas japonais, qui se vendent tellement en France ? Je crois que personne n'a encore cherché.

![]()

Voilà un terme qui a été souvent dévoyé, et ça ne va pas s'arranger avec ce chapitre ! Voilà quelques exemples à la rencontre des arts déco, de la joaillerie, et du commerce. On entendra ici le terme "art déco" au sens des arts décoratifs, pas du style des années vingt. Le champ est immense en tout cas : de l'horlogerie aux arts de la table, du mobilier au luminaire, on pourrait en faire une page pour les lister. Quand aux arts populaires, c'est vrai qu'ils renvoient au domaine des traditions et y inclut une dimension plus utilitaires (types objets ruraux de tous les jours). Voilà, comme ça tout le monde a les clés pour se repérer. Pour le moment, la recherche des utilisations du furet dans ce domaine plastique n'ont pas encore vraiment débuté (on ne peut pas tout faire à la fois, désolé!). Il est évident que pour le furet, on n'en est pas encore aux livres d'art et de collectionneurs comme pour les chats, chiens, tortues (ou même les lapins °), où l'on peut trouver de nombreux amateurs et des livres sur les petits bibelots de collection. En attendant, les images que vous verrez sont toutes des productions actuelles -en série ou pièces uniques- et sont visibles sur des sites commerciaux de designers, de boutiques sur le furet, ou même d'associations. Les références sont indiquées comme les liens vers les sites associatifs, mais je ne vous fait pas de liens ici vers les sites commerciaux (et la pub clandestine ?). Sur le furet comme ailleurs on peut trouver le pire et le meilleur dans les bibelots : tant qu'à faire, on essayera d'éviter les débats inutiles sur le mauvais ou non américain qui leur est souvent reproché ; parmi les meilleures productions visibles sur Internet, la palme revient peut-être aux réalisations d'une association allemande : le Frettchenclub de Berlin (cliquer dans le menu à droite sur " Fanartikel "). J'ai fait une présentation purement arbitraire par matières travaillées (alimentaires, bois, métaux, textile, verre), puis par mode de reproduction (infographie, sérigraphie, peinture), et enfin par type d'objet (décoratif, ludique, utilitaires). Il ne faut surtout pas voir dans ces thèmes un essai de typologie !

![]() C'est peut-être le plus intéressant en Art déco ; la

variété est non seulement considérable mais en plus susceptible de renouvellement. Bref des matières travaillées qui nous

éloignent des canons classiques des bronzes et marbres des

Beaux-Arts. Elles peuvent très bien être précieuses d'ailleurs,

comme plusieurs de ces exemples. Inversement, pour certaines

matières fréquentes en art déco et dans les arts populaires

(cuivres, étain, grès, etc. ) sont pour le moment absents de

cet aperçu... pas encore de furet en porcelaine.

C'est peut-être le plus intéressant en Art déco ; la

variété est non seulement considérable mais en plus susceptible de renouvellement. Bref des matières travaillées qui nous

éloignent des canons classiques des bronzes et marbres des

Beaux-Arts. Elles peuvent très bien être précieuses d'ailleurs,

comme plusieurs de ces exemples. Inversement, pour certaines

matières fréquentes en art déco et dans les arts populaires

(cuivres, étain, grès, etc. ) sont pour le moment absents de

cet aperçu... pas encore de furet en porcelaine.

|

|

Furet en argent, M.L.D., 2000 |

Argent : Design de Maggie Lee (ref. maggieleedesigns.com). Poids : 5 g.

|

|

Furet en bois, B.C., 2000 |

Bois : Râtelier à clés, en bois vernis. Travaillé à la main, création de Barbara Cramer. 15 cm x 10.

|

|

Furets en caoutchouc, Frettchenclub B., 2002 |

Caoutchouc : Figurines réalisées par le Berlin Frettchenclub, réalisation associative.

|

|

Furet en chocolat, T.F.S., 2001 |

Chocolat : Composition en chocolat au lait, 250 g. Produit exclusif de FerretStore. (ref. The FerretStore.com).

|

|

Furet en laiton, Frettchenclub B., 2002 |

Laiton : Production associative, du Club de Berlin (Berlin Frettchenclub).

|

|

Furet en or, M.L.D., 2000 |

Or : Design de Maggie Lee (ref. maggieleedesigns.com). Poids : 5 g., 14 c.

|

|

Furet en textile, T.F.S. 2000 |

Textile : Peluche en fibre de polyester, taille 25x8cm.

![]() Quoi, des images ??? J'entends par là les types de

supports et de reproductions. c'est là qu'on voit mieux les

aspects techniques de l'art. On ne peut pas représenter et

exprimer le même chose selon qu'il s'agisse de sérigraphie,

peinture, gravure, moulage, etc. Et tout les modes de

reproduction ne sont pas compatibles avec toute matière, cela va de soit. Certains donneront du relief mais auront des traits

estompés, d'autres donneront une image plate mais aux traits

fins. L'impression de l'oeil ne sera pas du tout la même,

certains modes induisant un aspect vivant, d'autres plus hiératique, ou d'autres encore plus naïf, de l'animal.

Quoi, des images ??? J'entends par là les types de

supports et de reproductions. c'est là qu'on voit mieux les

aspects techniques de l'art. On ne peut pas représenter et

exprimer le même chose selon qu'il s'agisse de sérigraphie,

peinture, gravure, moulage, etc. Et tout les modes de

reproduction ne sont pas compatibles avec toute matière, cela va de soit. Certains donneront du relief mais auront des traits

estompés, d'autres donneront une image plate mais aux traits

fins. L'impression de l'oeil ne sera pas du tout la même,

certains modes induisant un aspect vivant, d'autres plus hiératique, ou d'autres encore plus naïf, de l'animal.

|

|

Image convexe, M.P.P., 2000 |

D'application classique, ce mug (25 cl) n'est pas anglais, mais produit par l'éleveur industriel américain de furets Marshall.

|

|

Image infographique, AJ. Pleine, 1998 |

Le site d'A.J. Pleine est connu des cyber amateurs du furet : images infographiques libres de droits (ref. basitech.com/ajl).

|

|

|

Image sur verre, A.A.C., 2000 |

Vitrail? : un terme abusif pour du verre peint et non de couleur ; Animal Art & Craft.

|

|

Image de joaillerie, Frettchenclub B., 2002 |

Côté relief, boucles d'oreilles en argent, Berlin Frettchenclub.

|

|

Image sérigraphiée, M.P.P., 2000 |

Sérigraphie ? Tapis à souris, support sur mousse, création et production de Marshall Pet Product. 22 cm.

![]() Des matières et des modes d'image,

mais pour faire quoi ? C'est probablement là que ressort le

mieux l'imagination des artistes... et aussi les débats sur la

finalité de l'art. Là on est en pleine brocante ! De ce

bric-à-brac, on peut retenir plusieurs types d'usages :

décoratifs, ludiques, informatifs, arts de la table. L'usage

d'un objet est porteur de sens : de fait, on n'utilise pas la

représentation de n'importe quel animal pour n'importe quel

usage. Ce n'est plus une question d'art mais de sciences

humaines. Que l'image du furet connaisse un usage ludique, c'est

signifiant de sa compatibilité avec l'idée que l'on se fait de

l'animal.

Des matières et des modes d'image,

mais pour faire quoi ? C'est probablement là que ressort le

mieux l'imagination des artistes... et aussi les débats sur la

finalité de l'art. Là on est en pleine brocante ! De ce

bric-à-brac, on peut retenir plusieurs types d'usages :

décoratifs, ludiques, informatifs, arts de la table. L'usage

d'un objet est porteur de sens : de fait, on n'utilise pas la

représentation de n'importe quel animal pour n'importe quel

usage. Ce n'est plus une question d'art mais de sciences

humaines. Que l'image du furet connaisse un usage ludique, c'est

signifiant de sa compatibilité avec l'idée que l'on se fait de

l'animal.

|

|

Broche, Frettchenclub B., 2002 |

Accessoire fantaisie : Broche du Berlin Frettchenclub (production associative).

|

|

Bouchon, T.F.S., 2000 |

Accessoire ménager : Bouchon pour bouteille peint, fabrication par TheFerretStore

|

| Calendrier, T.F.S., 2000 |

Animaux familiers et calendriers : un grand classique depuis des décennies. Une occasion aussi de penser à l'art photographique.

|

|

|

Pins, Frettchenclub B., 2002 |

Les pins : incontournables même si la grande époque est passée. Et en plis c'est une reproduction d'image d'art, d'un tableau très connu. Production associative, du Club de Berlin (Berlin Frettchenclub).

|

|

Puzzle, P.S., 2000 |

On pourrait dire la même chose des enfants et des animaux. Création ludique de Pat Sherman ; c'est bien du bois, pas du carton : c'est un puzzle en relief.

|

| Vaisselle, Frettchenclub B., 2002 |

Et bien sûr la vaisselle. On voit souvent le pire et le meilleur en assiette décorée o)... (Berlin Frettchenclub).

|

| Vitrail, A.A.C., 2000 |

Décoration d'intérieur : Création Animal Art & Craft. Verre peint et armature métallique. Pour petit format de fenêtre.

![]()

Pour clore ce chapitre des Arts décos, j'ai voulu mettre en valeur un travail artistique de figurines sur commande, qui m'a été communiqué par Frédéric Lasserre de Toulouse. Il s'agit de modelages réalisés par une sculptrice toulousaine. Sur le site de l'artiste (http://www.loubersanes.com/), vous pourrez voir ses réalisations habituelles, essentiellement sur chiens, chats, et chevaux. Chris Loubersane est une passionnée à la fois des animaux (domestiques ou sauvages) et de la sculpture ; passions qu'elle a aujourd'hui réussit conjuguer dans son travail, sous forme humoristique ou sous forme plus classique, d'après modèle graphique ou d'après photo de l'animal. Techniquement, elle travaille essentiellement avec de l'argile, éventuellement avec pâte à bois et ossature métallique. A partir de boulettes d'argile, une forme est d'abord donnée par le travail des doigts et l'utilisation de petits ébauchoirs en bois ; les pièces sont creuses. Ensuite vient le séchage, à l'air libre puis au four. La couleur vient en dernier après la forme, avec peinture céramique ou de teinture de bois ; par dessus viendra s'ajouter le vernissage, avec une couche de finition à base de de vernis marins. Ces sculptures personnelles sont donc à chaque fois uniques, des "originaux". Selon la demande, le sujet pourra être traité soit de façon figurative "d'après photo", soit de façon stylisée (type caricature). Pour la faisabilité, il existe trois tailles de volumes de 5 à 25 cm (petite, moyenne et grande taille). Et plus qu'une simple représentation technique, on ne peut que saluer la volonté affichée de l'artiste et d'approche et de compréhension du monde animal.

|

|

|

Les deux images sont deux prises différentes de la même sculpture, malgré les apparences, comme quoi le même objet selon l'angle et la lumière peut apparaître différemment ; les moustaches ont été retaillées par le propriétaire (bonne taille mais diamètre trop gros). Il se trouve que ce modelage 2003 de duo de furet était d'autant plus un challenge que l'artiste n'avait jamais vu des furets auparavant ! ; en plus d'être une première, elle a travaillé sur photo et indications données par le maître des deux furets (précédemment demandeur pour un chat). La réalisation s'est fait sur bloc d'argile, et le fait est que cette première est assez remarquable et le rendu de pose fufutesque (on dirait qu'ils regardent leur maître) saisissant !

![]()

Oui, je sais, le cinéma fait partie des Arts du spectacle mais vous le trouverez au chapitre suivant (trop gros à caser o) ! )...

![]() Ceci n'est pas un canular (c'est pas le genre du site o),

mais juste une piste à vérifier. Je veux parler de la pièce de Marcel Pagnol

(le chantre de l'esprit provençal) Topaze, de 1928. Il est question dans

cette pièce du personnage principal Topaze qui est un humble et bon enseignant

qui va se muer progressivement en requin immoral. Dans les 2 premiers actes ont

le voit entre autres s'occuper de sa classe en amenant un putois à ses

élèves, de chez lui il s'agit d'un putois empaillé, comme il est écrit

dans la scène 3 de l'acte I :

Ceci n'est pas un canular (c'est pas le genre du site o),

mais juste une piste à vérifier. Je veux parler de la pièce de Marcel Pagnol

(le chantre de l'esprit provençal) Topaze, de 1928. Il est question dans

cette pièce du personnage principal Topaze qui est un humble et bon enseignant

qui va se muer progressivement en requin immoral. Dans les 2 premiers actes ont

le voit entre autres s'occuper de sa classe en amenant un putois à ses

élèves, de chez lui il s'agit d'un putois empaillé, comme il est écrit

dans la scène 3 de l'acte I :

MUCHE: "Parfait." (Il montre le petit animal empaillé sur le bureau) "Quel est ce mammifère?"

TOPAZE: "C'est un putois. monsieur le directeur. Il m'appartient. mais je l'ai apporte pour illustrer une leçon sur les ravageurs de la basse-cour."

Quel rapport avec le furet ? Oui, il n'est pas question de furet dans le texte de la pièce ; mais la question se pose au niveau de la mise en scène ! Un putois empaillé, ça ne se trouve pas aussi facilement, que ce soit pour les accessoiristes de théâtre comme pour les taxidermistes... Et d'un autre côté on voit mal un furet rester sagement sur un décor de théâtre ! C'est là qu'il faudrait vérifier comment les metteurs en scène et accessoiristes ont résolu la question, selon les mises en scène de la pièce jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu trois films aussi, dont deux de Pagnol lui-même en 1936 et 1950 (dans l'un d'entre eux la difficulté d'accessoire a été tournée, le putois devenant ...écureuil !

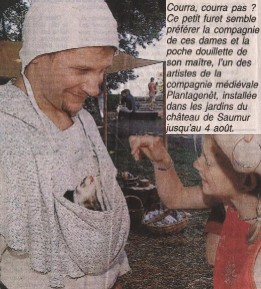

![]() En commençant le site, j'étais très loin d'y penser, mais si :

En commençant le site, j'étais très loin d'y penser, mais si :  au

hasard des navigations sur Internet, voilà un exemple d'utilisation du furet

dans les Arts du Spectacle ! Ca se passe en Anjou, où il existe une troupe

d'amateurs d'histoire qui produit des scènes de reconstitutions médiévales

: la Compagnie Plantagenêt. Tout sous forme d'animation de site, en contact

avec le public : vous pouvez les voir à l'œuvre à la page http://perso.wanadoo.fr/mjc.saumur/acc/planta/index.htm

de la M.J.C. de Saumur, et elle a

fait l'objet de commentaires élogieux dans la presse régionale. Le groupe est

spécialisé dans les XII°-XIII° siècles, les siècles du milieu du Moyen-age

ou " Beaux-siècles " médiévaux comme le veut l'expression des

anciens manuels Malet et Isaac... Il s'agit de montrer au public différents

aspects de la vie au Moyen-Age, différentes scènes, différentes facettes, le

tout avec un soucis prioritaire de réalité historique ; avec un important

travail préalable de recherche documentaire historique, y compris sur le furet.

Le membre propriétaire de furet en possède deux femelles, qui sont

parfaitement rodées au chaperon de leur maître depuis deux ans !

au

hasard des navigations sur Internet, voilà un exemple d'utilisation du furet

dans les Arts du Spectacle ! Ca se passe en Anjou, où il existe une troupe

d'amateurs d'histoire qui produit des scènes de reconstitutions médiévales

: la Compagnie Plantagenêt. Tout sous forme d'animation de site, en contact

avec le public : vous pouvez les voir à l'œuvre à la page http://perso.wanadoo.fr/mjc.saumur/acc/planta/index.htm

de la M.J.C. de Saumur, et elle a

fait l'objet de commentaires élogieux dans la presse régionale. Le groupe est

spécialisé dans les XII°-XIII° siècles, les siècles du milieu du Moyen-age

ou " Beaux-siècles " médiévaux comme le veut l'expression des

anciens manuels Malet et Isaac... Il s'agit de montrer au public différents

aspects de la vie au Moyen-Age, différentes scènes, différentes facettes, le

tout avec un soucis prioritaire de réalité historique ; avec un important

travail préalable de recherche documentaire historique, y compris sur le furet.

Le membre propriétaire de furet en possède deux femelles, qui sont

parfaitement rodées au chaperon de leur maître depuis deux ans !

| La République du Centre-Ouest, 30.07.02 |

A la télévision on a pu apercevoir furtivement un furet le soir du 27 Mai 2003, dans l'émission Vis ma vie. C'est une émission people de deuxième partie de soirée de TF1 (pléonasme) où deux personnes de vie totalement opposées se rencontrent, l'un partageant qq jour la passion abhorrée de l'autre... Ce soir là un "urban-tendance" branché était immergé dans le camp d'une compagnie d'animation médiévale ! Le furet appartenait à la compagnie Para Bellum, spécialisée dans le XV° Siècle et l'animation militaire (archerie, campement, combats, démonstrations, forge et étains, vie quotidienne médiévale sur campement). Dans la sène de l'émission, le furet (un putoisé) n'était rien de moins que sur la table de banquet où il marchait allègrement entre les plats (mise en scène pour la caméra ?) ! Après les chiens de banquet, les furets ? o) La troupe est basée à Rubécourt dans les Ardennes ; ses coordonnées sont visibles sur le portail Webieval (évènement, groupes, marchants, musées, sites historiques, etc.). Portail où l'on trouve aussi mention d'une Compagnie du Furet en Belgique (Wallonie) sur Trévieusart ; elle s'est déjà produite aussi entre autre à Couvin, Mons, et dans le grand moment que sont les Euromédiévales de Tournai. Elle aussi est spécialisée sur la fin du Moyen-Age (XIV°-XV° siècles).

Et on aura plaisir à terminer

le voyage par la compagnie Ante Revelare, dont le site

permet voir des photos des furets sur la page de présentation de l'association et à la

page Compagnons

! Depuis deux ans, la troupe produit des animations médiévales sur les terres

de Guyenne (Dordogne, Corrèze, Lot) ; avec de nombreuses photos, vous attendent

: fêtes et animations, taillanderie, bouche-à-feux (spécialité explosive de

la compagnie o), enluminures, compagnons, liens (et avec une "cage à

rats" au milieu des armes). Même centrée sur le Moyen-Age, la troupe

couvre un champ chronologique élargi de l'Antiquité à la fin du Moyen-Age

pour montrer selon les villes et les saisons : vie quotidienne, forge, bouches

à feu ou furets (pas les deux en même temps), réalisation d'enluminures,

fabrication de cotte de maille, et travail du cuir. Vous pouvez aussi y louer

des costumes pour vos propres fêtes !

des photos des furets sur la page de présentation de l'association et à la

page Compagnons

! Depuis deux ans, la troupe produit des animations médiévales sur les terres

de Guyenne (Dordogne, Corrèze, Lot) ; avec de nombreuses photos, vous attendent

: fêtes et animations, taillanderie, bouche-à-feux (spécialité explosive de

la compagnie o), enluminures, compagnons, liens (et avec une "cage à

rats" au milieu des armes). Même centrée sur le Moyen-Age, la troupe

couvre un champ chronologique élargi de l'Antiquité à la fin du Moyen-Age

pour montrer selon les villes et les saisons : vie quotidienne, forge, bouches

à feu ou furets (pas les deux en même temps), réalisation d'enluminures,

fabrication de cotte de maille, et travail du cuir. Vous pouvez aussi y louer

des costumes pour vos propres fêtes !

![]()

Si ! Je parle bien du cinéma, pas de télévision. On peut trouver des figurations du furet dans le Septième art, et depuis le début du XX° Siècle ! Au delà de simples apparitions naturalistes (encore une piste à creuser !). Disons-le d'entrée, les cinéphiles vont être déçus ! A priori, on se dit que l'on a plus de chance de voir des figurations du furet dans des films récents, américains, de comédie familiale, que dans un Clouzot d'avant 1945 ou dans un Truffaut. Il y a une logique derrière, qui est celle de l'usage domesticatoire du furet ; on voit mal un film sur la tragédie Yougoslave avec un petit animal qui fait des bonds dans les jambes avec des " cot-cot-cot ", sauf à faire du tragi-comique à la Bellini. On peut aussi avancer que c'est souvent le lot commun des films à apparitions animalières, ou du moins ceux où ils replissent un rôle dans le film. Maintenant, il y a forcément des domaines à creuser auxquels on ne pense pas (je verrais bien le furet dans des pastiches de film d'horreur °)) ; et il faudrait que je vois du côté des films qui traitent des braconniers. Il n'y en a curieusement pas dans Ni vu ni connu d'Yves Robert en 1957, où Louis de Funès jouait "Blaireau", braconnier historique (mon magnétoscope est formel) ; idem pour La règle du jeu du grand Renoir en 1939 (avec J. Carette jouant Marceau). Parmi les fausses pistes, on trouvera Ladyhawke, Elizabeth, La dame de Windsor et Qui veut la peau de Roger Rabbit? (dans la VF il est question de fouines)... Si vous avez plus d'information, un courrier sera toujours le bienvenu !

Autre chose importante après

les figurations de furet : les dresseurs animaliers, "animal

trainers" pour les films américains (le terme en anglais est

sémiologiquement plus doux que le terme français ;-). Autrefois, les

cinéastes faisaient appel à des dresseurs de cirque qui venaient avec leurs

propres animaux, puis au fil des décennies, certains animaliers se sont

spécialisés dans les prestations de cinéma et télévision. Il serait intéressant de savoir

comment ils ont travaillé avec les furets, combien ils ont ont utilisés pour

leur séquence, etc... Certains se sont organisés comme de vraies petites

entreprises. Le plus important dans le cas du furet est sans conteste Brian

MacMillan : sur les décennies 70, 80 et 90 il a travaillé sur pas moins de 90

films !!! Beaucoup de navets ou de films inconnus chez nous, mais pas seulement

: en 1981 il était sur La Guerre du Feu de Jean-Jacques Annaud. Mais sur

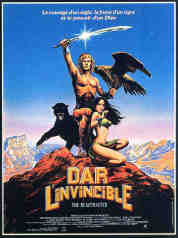

le furet, il est surtout connu pour la série des trois Dar l'Invincible

en 1982, 91 et 95 (The Beastmaster en V.O. et EL Señor

de las Bestias en V.E.).

Sans en être les créatures principales de la série, les furets y sont bien

mis en valeurs comme animaux du héros ; ces films sont probablement ce qui ont

le plus fait dans la valorisation et la popularisation du furet puisque bien

connus dans leur catégorie du Médiéval-Fantastique. Pour beaucoup (et

internationalement si j'en juge à ce que j'ai vu sur le forum espagnol), ses

films furent la première découverte du furet. Ce qui est connu et figure aux

génériques, c'est que les furets en question ont étés fournis aux États-Unis,

par la célèbre et controversée entreprise Marshall Farms. La bonne question

serait de savoir si la firme a contribué au financement du film...

série des trois Dar l'Invincible

en 1982, 91 et 95 (The Beastmaster en V.O. et EL Señor

de las Bestias en V.E.).

Sans en être les créatures principales de la série, les furets y sont bien

mis en valeurs comme animaux du héros ; ces films sont probablement ce qui ont

le plus fait dans la valorisation et la popularisation du furet puisque bien

connus dans leur catégorie du Médiéval-Fantastique. Pour beaucoup (et

internationalement si j'en juge à ce que j'ai vu sur le forum espagnol), ses

films furent la première découverte du furet. Ce qui est connu et figure aux

génériques, c'est que les furets en question ont étés fournis aux États-Unis,

par la célèbre et controversée entreprise Marshall Farms. La bonne question

serait de savoir si la firme a contribué au financement du film...

| Le furet Podo, Dar l'Invincible 1982 |

D'une manière plus générale, il y a moyen de savoir comment les animaux ont étés utilisés dans tel ou tel film, en allant sur le site américain de l'A.H.A. ; véritable institution, l'American Human Association est une association de protection animale qui entre autres activités, contrôle et conseille l'utilisation des animaux dans les tournages (visionnages et présence sur plateaux). D'abord au cas par cas de 1940 à 1980, puis de façon systématique après (accords avec l'industrie cinématographique et le syndicat des acteurs Screen Actors Guild), pour accorder ou non le label " No Animals Were Harmed™ " (aucun animal n'a été maltraité pendant le tournage). La faille du système est simplement qu'il s'agit d'une association nationale et concerne le seul cinéma américain, même si l'AHA a ponctuellement pu collecter des informations sur des productions canadiennes, mexicaines, voire européennes ou sur des coproductions (comme sur Le Seigneurs des Anneaux avec la Nouvelle-Zélande). Pour le cinéma européen, français, ou exotique, faute d'un outil comparable il faut aller chasser les informations au cas-par-cas... :-( Grosso modo, on retiendra l'axiome général que plus un film est récent, plus l'information animalière est facile à trouver !